Inclure et ne pas exclure. Accueillir et non pas rejeter. Élaborer territoires et lieux de vie où dominent la « gentillesse », la « bienveillance », le « souci de l’autre ». L’architecture à vocation inclusive doit se rendre accueillante à tous niveaux en faisant sienne cette exigence : mettre à l’index discriminations, ostracismes et mépris social.

Promouvoir des parcours faciles pour les personnes à mobilité réduite, des espaces domestiques pour chacun, des bâtiments permettant l’échange, l’intergénération, la fraternisation (plus la sororisation et le communautarisme de genre et de couleur de peau, ajouteront les Woke) : l’enjeu, pour les architectes et les urbanistes, n’est pas mince. Rien souvent, ou très peu, d’entre les structures héritées, n’est adaptable en l’état : tout reconstruire ? se contenter de pis-aller ? Le bâtir inclusif, pour un moment, risque d’aller à tâtons pour cette raison encore : une adhésion non toujours souhaitée au principe même de l’inclusion, loin d’être œcuménique.

L’architecture inclusive que l’on va dire « totale », « absolue », a pu exister par le passé, mais le plus souvent pour le pire. Prenons le cas de la célèbre Kommounalka soviétique, l’appartement dit « partagé ». Les principaux acteurs de la Révolution d’Octobre, les Bolchéviks, ennemis de la propriété privée, font du partage de l’habitat, dès leur accession au pouvoir, un symbole fort du socialisme réel : les pauvres seront logés chez les riches, dans leurs demeures mêmes. Si le brassage social est garanti, il est aussi imposé par la manière forte, par l’oukase. Peu convaincant. Tous ensemble sur le même bateau ? Sur la même galère délabrée plutôt, tant le système des Kommounalkas va se dégrader à haute vitesse. Parce que les riches, pour la plupart, décampent. Et faute d’entretien : la propriété collective, le statut de locataire n’incitent pas à s’approprier le logis (un monde de propriétaires, par comparaison, a toutes les chances d’être ripoliné, entretenu aux petits oignons).

La Kommounalka à l’ancienne, pré-communiste, celle du XIXe siècle, avait encore pour elle sa sociabilité, son côté pension de famille et cousinade, ses rituels de vie collective, sa sociabilité, sa politesse intrinsèque. Confrontée à un afflux d’urbains à cantonner et empêtrée dans l’idéologie, l’ère communiste détruit, son heure venue, ce système à coups de cloisonnements de logements (le système « Une famille par pièce ») et de réquisitions aussi autoritaires que bureaucratiques. On n’y prend pas en compte les attentes de la vie communautaire, en quête d’harmonie et non basée sur les tensions. Gel du rêve collectiviste, l’inclusion ainsi organisée et vécue est détestable, à fuir. Vive l’individualisme. La société inclusive ? Non merci s’il s’agit de mettre en commun mon logement.

Reprise en mains

La politique inclusionniste, entend-elle être efficace, doit en premier lieu se faire fonctionnaliste. Et affronter cette double question fondamentale, toujours : 1, qui est exclu ? 2, comment inclure l’exclu en raison ? Cela, avant de songer à donner à chacun l’espace de vie qu’il revendique ou mériterait.

« La pièce à soi » dont l’écrivaine anglaise Virginia Woolf avait revendiqué il y a un siècle toute la nécessité dans l’organisation de la maison, pour la femme notamment, longtemps et durablement rivée à des lieux de vie qui sont les lieux de son exploitation (le gynécée antique, la cuisine, la buanderie), est sans conteste un besoin nécessaire, à prendre au sérieux : il faudra, tôt ou tard, revoir les plans de nos demeures et de nos appartements. N’y a-t-il pas cependant plus urgent ? L’urbanisme moderne a tranché, de la sorte, en élisant la personne handicapée première d’entre les exclus, avant la femme, les vieux, les enfants ou le (la) minoritaire sexuel(le) : une personne sociale dont il convient de s’occuper en priorité, au nom du Care et avant de redécouper l’espace intérieur de la domus. Ce choix est un bon choix, il se saisit de la question de l’exclusion au prorata de ce qui la définit au plus simple, la capacité physique de se mouvoir librement ou pas. La solidarité commence par-là, et la société juste, de même : lorsque le citoyen valide, comme Saint Christophe installant le Christ sur son dos pour lui faire traverser un fleuve dangereux, s’intronise serviteur de l’invalide, jusqu’à ce point qualificatif, en faire son égal. Commençons donc par remplacer partout et pour toujours les escaliers par des rampes et des ascenseurs, en cassant et lissant le plus possible le rebord des trottoirs. Mais encore ?

Poussons plus loin, à présent, dans la réalisation d’une architecture inclusive, en nous concentrant cette fois sur l’habitat. À quoi pourrait ressembler en notre début de XXIe siècle un bâtiment réellement inclusif, comprendre, égalitariste de ses fondations jusqu’au faite de son toit ? Topographiquement, celui-ci sera situé dans un périmètre urbain accessible et bien desservi. En cœur de ville ? Pas idéal. Les habitants des périphéries urbaines, souvent moins fortunés que ceux des hypercentres, risquent la disqualification d’office. Mais va pour le cœur de ville, par facilité, les transports en commun, de coût mesuré, y mènent facilement. Quelle sera la taille de ce bâtiment ? L’échelle humaine s’impose. Pas de cette monumentalité qui écrase l’individu au symbolique comme au physique. Pas de petitesse non plus, qui connote la mesquinerie, le statut minoré. Autant que faire se peut, le bâtiment égalitariste ne comptera pas d’étages. Monter les escaliers, pour certains (les personnes âgées, notamment), est fatiguant. Sans compter la vue sur le paysage, avantagée pour ceux qui résident aux niveaux supérieurs. Les pièces ? Largement pénétrables. Il va de soi que les commodités, dans ce bâtiment, seront maximales : portes et passages y sont dégagés et facilitent le mouvement des personnes à mobilité réduite. Design des communs et des intérieurs ? Non agressif et adapté aux non-voyants. Plus la présence « communicante » d’une pièce de libre-accès pour tous les résidents où discuter en commun des problèmes de copropriété, de gestion commune ou de vie collective, à toute heure et sans attendre la réunion du syndic, tandis qu’est favorisée l’intergénérationnalité briseuse de solitude pour les aînés. Sans oublier un appartement « open » laissé libre pour l’étranger de passage, le migrant ou le SDF, et qui serait offert généreusement et géré par la communauté ? N’exagérons peut-être pas (mais on peut rêver).

L’urbanisme, l’architecture inclusifs (« inclusif.ve.s », en bonne écriture dite inclusive, hiérarchiquement dégenrée), ne sont pas en tout une question de conception matérielle. Importe plus encore, les concernant, la question culturelle. Comment inclure en effet si nos esprits et nos cœurs ne sont pas prêts pour l’inclusion ?

Poussons la porte d’un appartement. Inclusif, celui-ci le sera sous cette condition première, se mouler dans l’égalité au registre de l’offre. Pas de double entrée, d’abord, comme c’est le cas dans certaines vieilles demeures bourgeoises dotées d’un sas réservé à la domesticité. L’agencement fonctionnaliste domine : non à la mise en scène spatiale somptuaire, qui insulte l’égalité. Les vestibules vastes, les escaliers à volée prodigieuse ? On oublie ! Austérité, non mais plasticité niveleuse, oui. On découvre ici des espaces « filants » qui glissent les uns dans les autres. Le salon, lieu à vocation de séjour confortable mais aussi de mondanités, n’est plus distinct de la cuisine, qui claquemure en général des activités de service auxquelles tous ne contribuent pas forcément. Le principe du loft, qui « continuise » l’espace sans le fragmenter ? Appréciable ! La chambre des parents, il va de soi, n’est pas plus grande (pas plus importante symboliquement) que celle des enfants et, concernant cette dernière, on s’abstient de reconduire cette dangereuse habitude genreuse en diable, un décor recourant à des couleurs assignées. Rose pour les filles, bleu pour les garçons ? Plus jamais.

Diogène par Léon-Jean Gérôme

Une question de culture

Le thème de la maison inclusive, avec le tournant du XXIe siècle, devient un classique des études architecturales et, dans la foulée, une spécialisation chez certains promoteurs-concepteurs-designers immobiliers (la firme MEDD, entre autres). Une maison inclusive, à l’évidence, qui n’est pas sans poser maints problèmes en termes de structuration.

Rien de facile, déjà, au niveau de l’organisation de la vie quotidienne, comme le montrent les études d’une Claire Logoz sur la demeure classique lausannoise, dont le plan, durablement, segmente l’occupation au profit du genre masculin. Pas de « pièce à soi », le plus souvent, pour la maîtresse de maison et, quand cette pièce existe, on relève sa quasi systématique utilisation comme bureau ou comme lieu de détente par l’homme du foyer. Plus inattendu, la création d’espaces continus dont la nature ouverte se traduit par un surcroît d’exploitation. On casse le mur entre la cuisine et le salon et puis quoi ? La maîtresse de maison, dès lors, tout à la fois cuisine aux fourneaux et surveille les enfants jouant dans la pièce de vie, etc.

« Not in My Backyard », pas dans mon arrière-cour, pas chez moi. Le nimbiste, qui a existé de toute éternité n’admet le projet d’utilité publique qu’à cette condition : qu’il ne chamboule pas son cadre de vie et, si possible, qu’il aille se concrétiser ailleurs, au plus loin.

L’urbanisme, l’architecture inclusifs (« inclusif.ve.s », en bonne écriture dite inclusive, hiérarchiquement dégenrée), ne sont pas en tout une question de conception matérielle. Importe plus encore, les concernant, la question culturelle. Comment inclure en effet si nos esprits et nos cœurs ne sont pas prêts pour l’inclusion ? Ne nous berçons pas d’illusion. L’inclusion ne va jamais de soi, il lui faut, pour s’imposer, s’adosser à un programme politique aussi généreux qu’il se doit d’être courageux et surtout, persuasif. L’inclusion, j’y gagne quoi ? S’il n’est pas prouvé que l’humain goûte naturellement l’individualisme, reste que l’entassement excessif et la promiscuité incessante ne sont pas forcément sa tasse de thé, vécus en continu en tout cas. Une domus, par définition, est un espace de vie qui suppose la possibilité du repli et celle de l’isolement consenti. Home Sweet Home, pour cette raison d’abord : Home Peaceful Home. La maison ou la paix, la maison ou ma paix, sans interférence si possible ou le moins possible. Ajoutons que les pouvoirs autoritaires, qui ont sur-existé dans l’Histoire par rapport aux pouvoirs doux, n’aiment jamais l’inclusion, sauf à la contrôler absolument. Le cas des hutongs et des lilongs chinois, à Pékin et Shanghai, et leur devenir-néant ultime (la destruction irrémédiable, par décret de l’autorité politique) est à ce titre des plus instructifs. Une fois rasés sans le moindre ménagement, ces habitats urbains structurés autour d’une cour intérieure (la maison siheyuan) permettant l’échange entre habitants et une proximité solidaire au-delà des seuls liens familiaux verront leurs résidents recasés manu militari dans d’immenses tours anonymes désocialisantes en diable, au creux déshumanisé de banlieues sans âme.

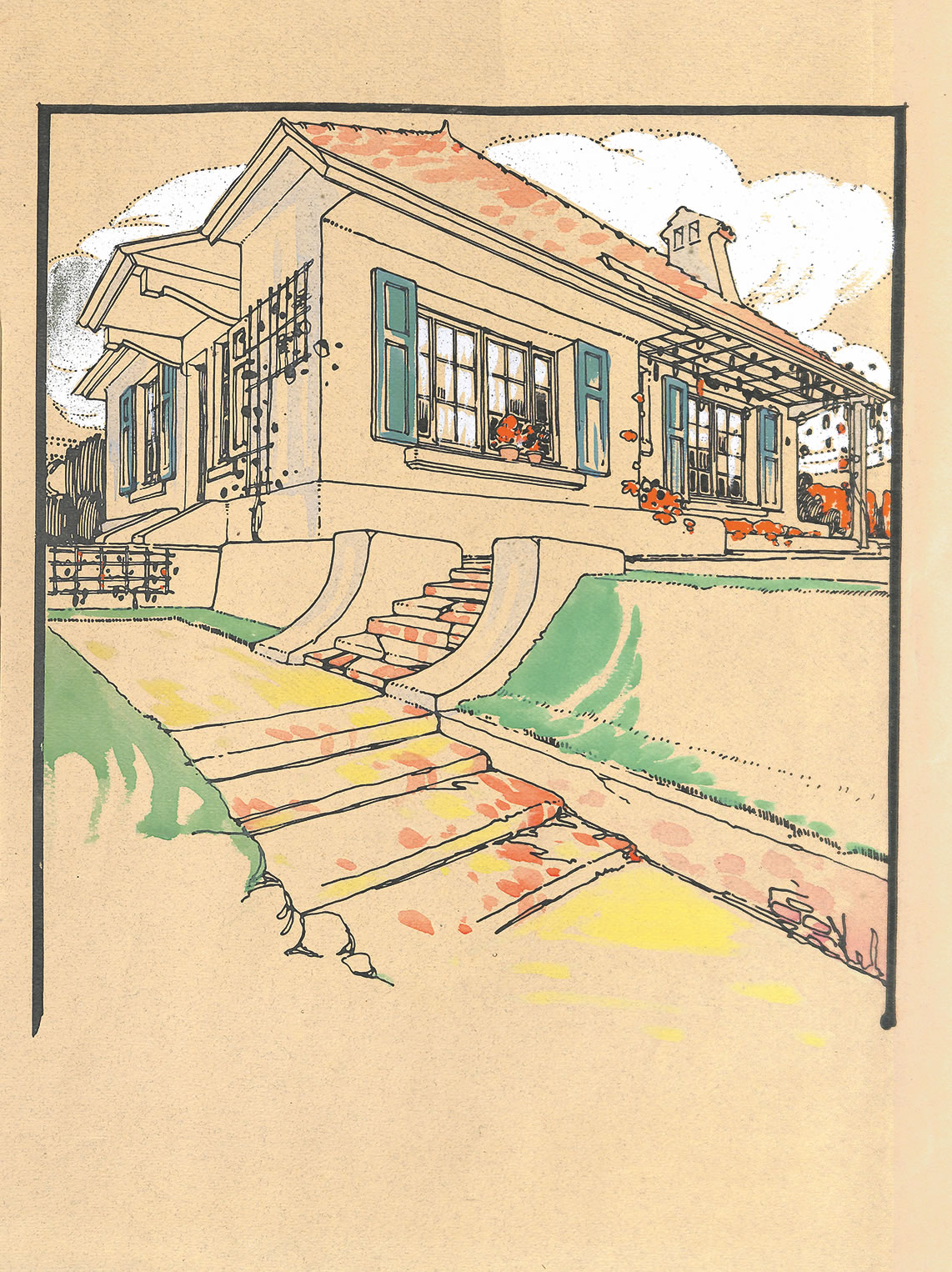

Un habitat inclusif, colocation pour séniors – Projet de restructuration

à Saint Briac missionné par Cosima © far architectes

Limites du système

Le nimby, entre tous les ennemis que comptent les partisans d’un habitat réellement inclusif, n’est pas le moindre. Une tâche première, en matière d’inclusion, est de le contrer. De changer les mentalités en valorisant tous azimuts les discours anti-nimby. Que vanter, de façon substitutive ? Les mérites indéniables d’une société constituée d’« inclus », une société de frères et de sœurs ne connaissant pas d’autre identité que l’identité collective, générale, mélangée.

« Not in My Backyard », pas dans mon arrière-cour, pas chez moi. Le nimbiste, qui a existé de toute éternité (Diogène de Sinope lançant à Alexandre le Grand son fameux « Ôte-toi de mon soleil ») n’admet le projet d’utilité publique qu’à cette condition : qu’il ne chamboule pas son cadre de vie et, si possible, qu’il aille se concrétiser ailleurs, au plus loin. Le passage d’une future autoroute, l’implantation prévue d’une usine, d’un centre de retraitement des déchets, d’une ère d’accueil de gens du voyage ou de migrants, en général, se traduisent par une levée de boucliers des « locaux ». Une contestation légitime, au demeurant. Cette cohabitation équilibrée et finalement harmonieuse que la vie « inter-privée » a organisée avec le temps, tout projet exogène, parce que rupteur des équilibres acquis, vient le menacer, faire planer sur elle la probabilité d’une déstructuration. Il en va de même avec la culture inclusive quand celle-ci, aux mains de technocrates, d’aménageurs, d’idéologues ou de rêveurs et contrôlée par ces « autres », n’est pas affaire commune, res publica : quiconque ne la partage pas a priori la refusera a priori du fait de la percevoir comme une contrainte, comme une demande d’adaptation abusive. Une confirmation collatérale en est donnée, déjà, par l’échec global des politiques de mixité sociale en banlieue enregistré urbi et orbi depuis des décennies et, sauf rares exceptions, jusqu’à ce jour. La Grand-Mare, hauts de la ville ce Rouen (Normandie), 2021 : un panneau publicitaire, plastronnant devant le chantier de construction d’un immeuble, vante le fait de venir habiter là et d’y « faire l’expérience de la mixité ». Le quartier de la Grand-Mare est fortement racialisé, réputé dur, violent et « narcotisé ». Aucun bo-bo, tout compte fait, n’y déménagera. Quant au promoteur immobilier, il devra en retour brader les logements proposés à la clientèle. Cet exemple est-il isolé ?

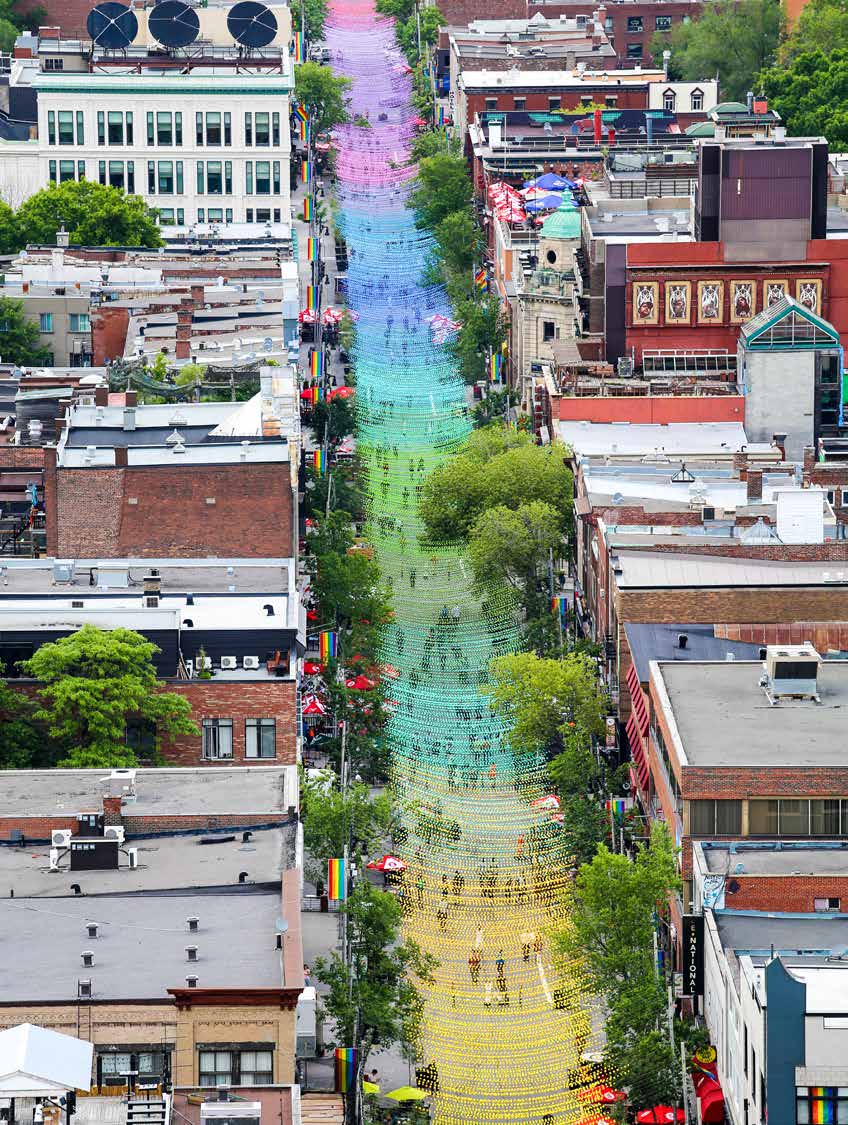

L’urbanisme, l’architecte, seraient-ils d’humeur inclusive, ne peuvent pas changer aisément ni sans faire de concession règles sociales et us collectifs. À plus forte raison en un moment néolibéral, le nôtre, où les inégalités se creusent et par voie de conséquence, rendent peu propice la concrétisation d’une unité de vie ou d’une convergence des modes de vie et des façons de concevoir et penser la vie. Le séparatisme, dans ce cas, a le vent en poupe, comme en témoignent la création massive et continuée de Gated Cities plus çà et là, de par le monde habité, la constitution de quartiers « assignés » où se regroupent certaines catégories de populations présumées fragiles ou menacées. Ne serait-il pas administrativement localisé et délimité, le quartier LGBTQIA+ de Montréal, le « Village gay », situé dans le périmètre de la rue Sainte-Catherine Est, se signale par la présence de drapeaux arc-en-ciel sur toute la longueur qu’il occupe de part et d’autre de cet axe urbain. Né dans les années 1970 d’un mécanisme de regroupement volontariste, il constitue en soi un exemple réussi d’inclusion, une expérience urbaine d’« inversion du stigmate » (Colin Giraud) dont la valeur réside dans le sentiment de protection qu’il offre aux populations sexuellement discriminées qu’il abrite, victimes récurrentes d’homophobie. Son « devenir ghetto », pour autant, s’est fait peu à peu manifeste sur fond de folklorisation et de touristisation, jusqu’à ce point critique, transformer cet « espace [au départ] ouvert et non répressif qui ne correspond pas au concept du ghetto » (Frank Remiggi) en une enclave spécifiée comme communautaire, une « réserve » qui n’« inclut » que certains exclus qualifiés tout en ne s’affiliant pas au commun. Le « droit à la ville » des homosexuels, le plus recevable qui soit, se traduit dans ce cas non par leur fusion dans la population urbaine mais dans une forme de cantonnement différentialiste où l’on peine à retrouver l’esprit de l’authentique inclusion. Quel est en effet le point logique ultime de cette dernière ? Une société d’égaux indifférenciés et non pas une collectivité d’exclus-inclus signalés par leur différence.

L’égalité, soit, mais à permettre aussi la coopération et la solidarité, qui affermissent le lien social et rapprochent les personnes au lieu de les maintenir séparées. On en est encore loin.

L’urbanisme, l’architecte, seraient-ils d’humeur inclusive, ne peuvent pas changer aisément ni sans faire de concession règles sociales et us collectifs. À plus forte raison en un moment néolibéral, le nôtre, où les inégalités se creusent.

Texte : Paul Ardenne

Visuel à la une : 18 Nuances de gai à Montréal par CCxA (Claude Cormier et Associés) © @jfsavaria

Retrouvez la partie 1 du Blockbuster sur l’architecture inclusive ici

— retrouvez le Blockbuster : l’architecture inclusive une place pour chacun·e dans Archistorm 118 daté janvier – février 2023 !