Le 4 mars dernier, à Chicago, était décerné le Pritzker Prize 2025, attribué à l’architecte chinois Liu Jiakun. Cette nomination, la seconde pour un artiste chinois (après Wang Shu en 2012), célèbre un créateur local n’ayant pas pratiqué à l’international et dont les réalisations principales sont liées à sa ville, Chengdu, depuis l’ouverture de son agence, Jiakun Architects, en 1999. En une trentaine de réalisations, cet architecte passionné de littérature, ayant envisagé d’abord une carrière d’écrivain, s’est attaché depuis un quart de siècle à sortir du cadre normé de l’architecture maoïste et post-maoïste.

D’une façon non particulièrement singulière, au demeurant, favorisant l’éclectisme, ce qui interroge en retour quant à son élection par le jury du Pritzker, la question est posée : n’existe-t-il pas, à ce jour, d’expressions architecturales plus intenses que celle-ci, plus notoires, plus expérimentales aussi, qui mériteraient, celles-là, d’être consacrées au plus haut niveau ?

Le Pritzker Prize, en 2012, consacrait Wang Shu, premier architecte de l’Empire du Milieu à bénéficier de l’attention du camp occidental (le Pritzker Prize, jusqu’aux années 2010, avait surtout favorisé la starchitecture et ses représentants, le plus souvent siglés « Occident »). Cet hommage « Noccident », bénéficiant à un concepteur non-occidental, pouvait alors paraître légitime. Wang Shu et sa femme Lu Wenyu, insistons sur ce point, injustement non primée, à la tête de l’Amateur Architecture Studio, fondé en 1997, n’incarnaient-ils pas le souci nouveau d’une nécessaire et radicale réforme de l’architecture chinoise doublée d’une attention aux problématiques posées, déjà, par le réchauffement climatique et l’épuisement graduel des ressources ? Réemploi, remise en selle des procédés de construction traditionnels (le Wa Pan), conception composite (pierre et bambou), faveur allant à l’échelle réduite contre le gigantisme ou l’esbroufe…, la méthode Wang Shu et Lu Wenyu, à son heure, a pu faire figure de modèle pour une bonne architecture du futur, comprendre, à la fois anxieuse, sage, contextuelle et prudente. En va-t-il de même des créations architecturales du Pritzker Prize 2025, Liu Jiakun ?

Corriger le tir

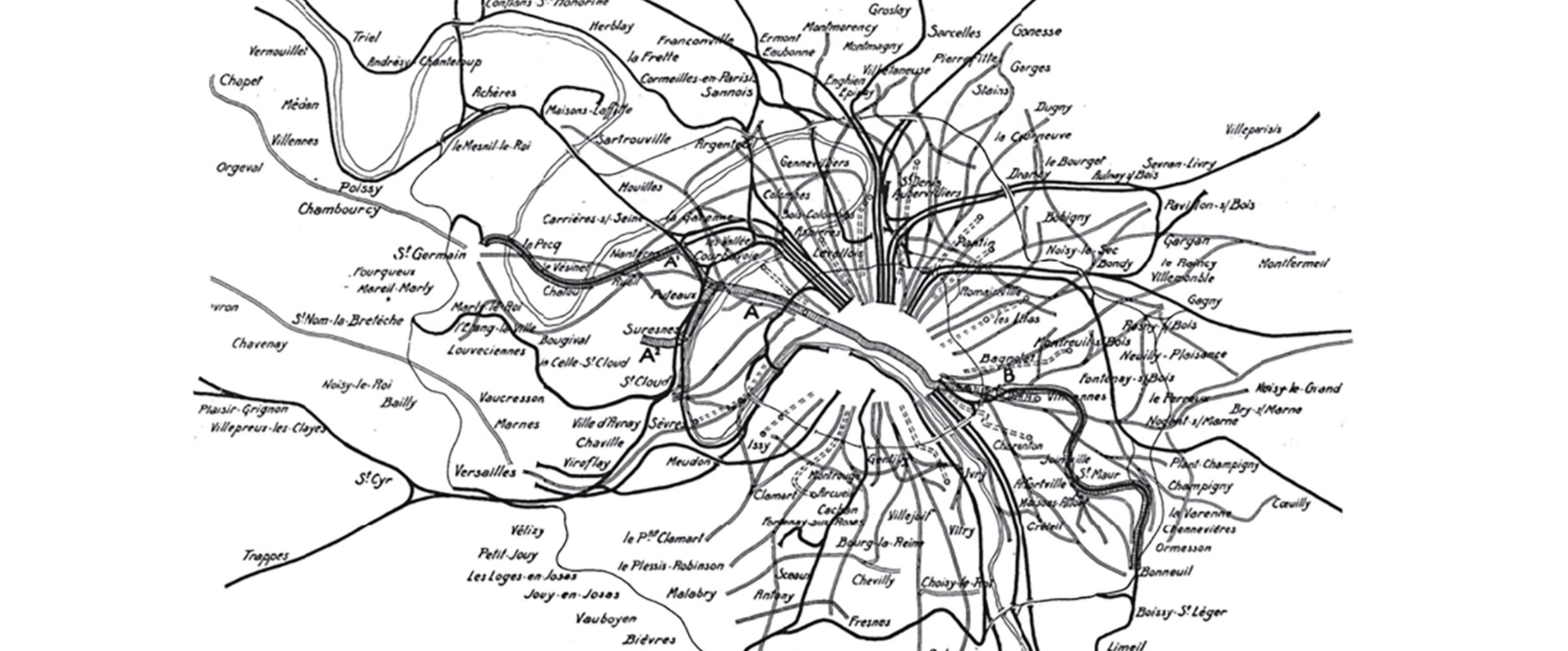

Les connaisseurs de la Chine contemporaine n’ignorent pas le désastre architectural ayant accompagné l’ouverture à la globalisation du Zhongguo (中国), l’Empire du Milieu, dans la foulée des décisives Quatre Modernisations de Deng Xiao Ping. Le virage libéral-communiste de la Chine, consommé avec les années 1980-1990, son statut bientôt consacré d’atelier du monde puis, à une vitesse supersonique, de nouvelle superpuissance capable de damer le pion aux États-Unis d’Amérique dans maints domaines (spatial, armement, intelligence artificielle…) consacrent une redistribution zonale rapide de l’habitat générant l’expansion de villes déjà souvent tentaculaires. Résultat : des « condos » érigés par milliers à une vitesse insensée, et qui dupliquent, identiques d’un bout à l’autre du territoire, la forme stéréotypée et répétitive de blocs d’immeubles de grande hauteur de type copié-collé. Cela, sur fond de laminage industriel de l’habitat traditionnel chinois, hutongs et autres lilongs ayant favorisé jusqu’alors une vie conviviale (modèle de l’habitat établi autour d’une cour carrée), rasés sans autre forme de procès.

Cette réalité et ce passif, mal compensés en parallèle par l’érection ponctuelle, à des fins de prestige et d’intégration dans le mouvement de la mondialisation, de bâtiments stylés commandés à des architectes « globaux » très en vue (voir le bâtiment du CCTV de Pékin par Rem Koolhaas, à titre d’emblème symbolique), n’ont évidemment pas échappé aux architectes chinois conscients du marasme. C’est là, sans doute, le fondement de l’architecture telle que la conçoit Liu Jiakun au rythme des bâtiments qu’il va égrener à Chengdu et ses environs à partir du début des années 2000. Avant de se lancer dans la carrière, l’étudiant épris de littérature classique qu’il est alors intègre le Chengdu Architectural Design and Research Institute tout en s’intéressant bientôt à la culture tibétaine, qu’il fréquente de près en formant le sentiment aigu des impasses inhérentes à l’architecture ainsi qu’à l’urbanisme de la Chine « nouvelle ».

Trop brutaux, trop peu corrélés à l’attente de leurs usagers, s’imposant comme une formule rigide ne permettant que trop rarement l’appropriation, ceux-ci se doivent d’être amendés, corrigés dans le sens de ce que l’on pourrait appeler la « sous-mesure » – un dimensionnement allant vers le modeste, privilégiant l’organisation spatiale resserrée, et si possible plus d’ouverture à l’intimité, au repli. La création la plus synthétique de Liu Jiakun, à cet égard, est son exemplaire Hu Huishan Memorial Museum dédié aux victimes du tremblement de terre ayant dévasté le Sichuan en 2008, particulièrement meurtrier (près de 90 000 morts, des centaines de milliers de blessés). Prenant la forme d’un simple cabanon à peine fini où a été sobrement reconstitué l’intérieur d’une étudiante morte lors du cataclysme, cet édicule aux airs de tempietto bâclé ou d’abri de jardin, d’une discrétion parfaite, exprime un sens aigu du recul, du respect, de la compassion et de l’hommage intériorisé. Parfois, il importe que l’architecture, serait-elle vouée à célébrer, se fasse mineure et ne prenne pas toute la place. Ce coup de maître vient à la suite de la sobre Maison de thé, érigée quelques années plus tôt, qu’a dressée Liu Jiakun en 2002 dans le parc d’architecture de Jinhua. Cette plate-forme ouverte sur deux côtés, surélevée, un podium de structure cubique et de taille tout ce qu’il y a de plus modeste, est juste couverte d’un toit de plastique transparent des plus sommaires. Un parangon de minimalisme.

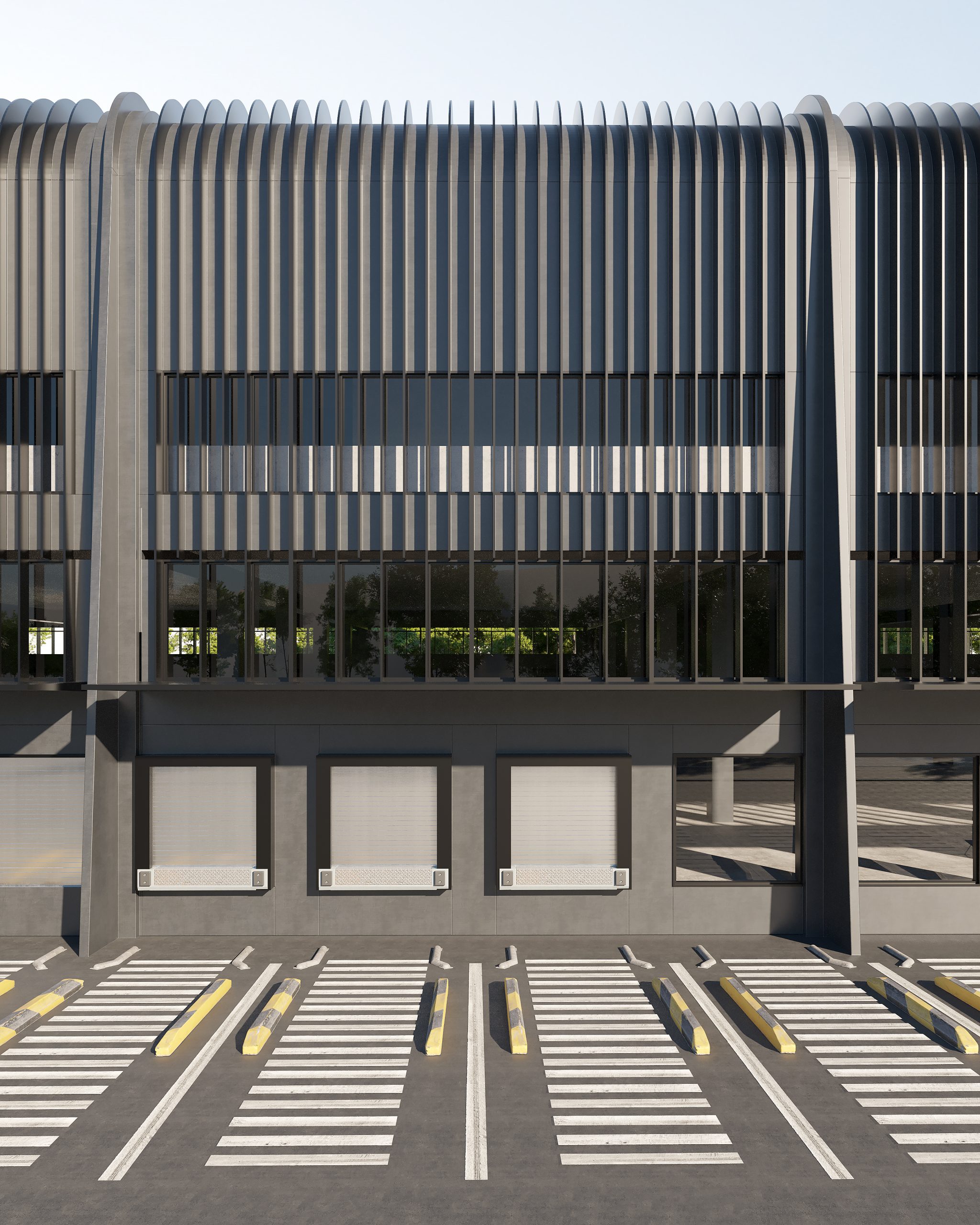

Department of Sculpture, Sichuan Fine Arts Institute, Chine, Liu Jiakun, 2004 © Photo courtesy of Arch-Exist

L’adaptation mais en divergeant

La question, cependant, reste l’échelle des bâtiments, qui tend en Chine vers l’expansion spatiale voire le maximalisme, pour ces raisons, d’abord, une population nombreuse, un exode rural massif, une élévation moyenne du niveau de vie suscitant l’attente de bâtiments généreux en gabarit, en confort et en qualité, sans oublier si possible, en termes d’image, un potentiel appréciable au registre de la représentation.

Liu Jiakun, en 2015, est choisi pour réaliser à Chengdu le « West Village », un centre commercial de 15 500 m² inséré dans un tissu habité dense, l’occasion pour lui de développer une conception sinon originale, du moins en rupture avec le style et l’ordonnancement conventionnel des grands espaces commerciaux chinois, calqués sur le modèle occidental du grand magasin à étages dilaté avec atrium. Comment se distinguer ? Comment créer en plein cœur d’un habitat sans qualité un bâtiment ou un ensemble de bâtiments de nature à ne pas cloner platement l’existant ? Le parti pris de l’architecte chinois – avec une proposition qui n’est pas sans rappeler le Pavillon France de l’Exposition universelle de Shanghai de 2010, conçu par Jacques Ferrier – va consister à insérer une agora, des espaces libres et quelques terrains de sport au centre d’une structure bâtie rectangulaire qui accueille les espaces commerciaux à la manière d’un stade, avec ses gradins disposés autour d’un espace central vide. Une promenade aérienne pour piétons et joggers, posée sur la circonférence du bâtiment, est aussi créée, plutôt spectaculaire, accessible par une ample succession de rampes ouvertes au grand air. Celle-ci permet de faire le tour du bâtiment en le surplombant, avec étapes possibles sur plusieurs rooftops, le tout conférant à cette proposition urbaine une identité localement contrastante. Concession à la vogue « verte », des bambous, aussi, sont abondamment plantés, çà et là. Constatons que le bâtiment, sur le plan social, offre cette indéniable qualité, plutôt inattendue s’agissant de ce genre de proposition architecturale, la variété de ses flux humains, des flux dissociés donc de nature à créer une dynamique. Consommateurs, sportifs, personnes en quête d’un moment de détente, curieux venus profiter d’événements culturels ponctuels s’y croisent et s’y rencontrent, la socialisation par l’architecture s’avérant ici plus poussée, plus ouverte surtout, que dans les centres commerciaux conventionnels.

Le plus intéressant, dans la carrière de Liu Jiakun, est sans nul doute sa versatilité. On pourrait juger ce terme infamant dans la mesure où l’opportunisme, autre nom de la sujétion au goût du jour, en est un proche parent, et non vraiment gratifiant, mais ne soyons pas insultants. Ce qui guide chez Liu Jiakun la conception semble d’abord être la recherche de l’adaptation mais alors, mâtinée d’originalité, en quête du supplément d’âme. Il s’agit en somme de n’être ni absolument contextuel (marier l’architecture créée avec l’architecture existante, la mailler à cette dernière), ni absolument décontextualisé (proposer des bâtiments OVNI, sans relation aucune avec l’habitus local). Inutile de se tenir sur une ligne de crête risquée, inutile encore de se montrer agressif, plutôt quêter la formule de nature à ne pas choquer mais propice cependant à surprendre. Cela, tout en tenant compte de la commandite, avec un souci des commodités, chez Liu Jiakun, toujours signalé comme de rigueur. Divergence oui mais limitée ; errance et gratuité, sûrement pas. Style et responsabilité, en une même mouture.

Un style propre ou emprunté ?

Ce positionnement, dès 2002, avait conditionné la conception, par Liu Jiakun, du Luyeyuan Stone Sculpture Art Museum, dans le Sichuan. Établi dans une zone boisée parcourue par un cours d’eau, ce musée voué à accueillir une collection de sculptures bouddhistes se répartit sur plusieurs sites contigus que joignent des passerelles externes et internes, où le bambou abonde, en proximité d’un étang couvert de fleurs de lotus intégré au site. La structure en est cubique, post-brutaliste, l’air de ce château fort orthogonal aux roides murailles contrastant avec le milieu ambiant, béton et brique y prenant le dessus sur l’environnement naturel. Non forcément novatrice sur le plan esthétique, cette réalisation a cependant pour qualité la distribution bien pensée des salles d’exposition, la qualité des parcours, son ouverture à la lumière, sa maîtrise structurale surtout, signe d’une rigueur pensive et d’une conception méditée.

Plus radicale – mais sans l’être tout à fait : une radicalité pondérée – est sans conteste la conception du Suzhou Imperial Kiln Ruins Park & Museum, situé dans le district de Xiangcheng à Suzhou, un musée gigantesque que Liu Jiakun construit en appui des ruines de fours historiques de l’ère impériale, voué à célébrer la culture chinoise de la brique. Si béton et style orthogonal l’emportent côté infrastructure du bâtiment, ce dernier n’en multiplie pas moins en son sein les inserts de brique, de façon tout aussi déclarative. Il en résulte une composition en lisière d’hybridité où l’architecte semble ne pas avoir voulu choisir entre l’ancien et le moderne, entre le traditionnel et l’actuel. Comment interpréter cette « manière » ? Certains plaideront l’absence d’audace et l’incapacité à mener jusqu’à ses limites conceptuelles un projet que l’ambition pourrait voir poussé à son maximum. D’autres y verront une certaine tempérance, un bel exercice de style montrant de la part de l’architecte une double révérence, à la modernité qui est son « moment » et à la tradition qui reste sa culture. Sauf à y voir peut-être un signe de constante hésitation, une incapacité à trancher, l’indice d’une mentalité pour finir plus consensuelle qu’il n’y paraît ? Quelle que soit la bonne réponse, cette donnée s’avère sans doute juste, Liu Jiakun, architecte de qualité, n’est pas un révolutionnaire.

De là, cette interrogation : pourquoi son élection par le jury du Pritzker Prize 2025 ? Il n’est en effet guère difficile, à l’échelle planétaire, de sélectionner des architectes autrement prospectifs, inventifs et, s’agissant de prodiguer le bien planétaire, plus « raccord » avec les enjeux contemporains de l’architecture et de l’urbanisme, dont au premier chef la question écologique et la décarbonation, ces déterminants du métier aujourd’hui rien moins qu’essentiels. D’aucuns argueront, pour défendre Liu Jiakun, qu’on lui doit aussi cette offre architecturale plus forte en goût et en ambition qu’est son Musée d’art contemporain-MOCA de Chengdu, livré en 2010. Sorte de vaisseau amiral typé Guerre des étoiles, cette structure sombre prend des airs de redoute dont l’intérieur multiplie à la limite du vrac styles, aménagements et végétalisation, de quoi valoriser la capacité de l’architecte à innover plus radicalement, en jouant une partition libérée. Mais est-ce assez ? Liu Jiakun, tout compte fait, n’est-il pas surtout le représentant d’une position « moyenne », un esprit calculant prompt à adopter tout ce qui passe à portée, à commencer par l’effet de mode et ce qu’il réclame d’adhésion aux canons du moment, non forcément illégitimes d’ailleurs ? À chacun son opinion, comme il se doit en terrain démocratique, étant entendu que tous les goûts, toujours, sont dans la nature et que quiconque, en matière de choix, a ses raisons.

Par Paul Ardenne

Visuel à une : Museum of Clocks, Jianchuan Museum Cluster, Chine, Liu Jiakun, 2007 © Photo courtesy of Bi Kejian

— Retrouvez l’article dans Archistorm 132 daté mai – juin 2025