Maestro ? Un coup de maître ! Le nouvel immeuble de grande hauteur érigé en marge de la tour Pleyel, à Saint-Denis, aux portes de Paris, constitue une prouesse architecturale et structurelle. Conçue par Sretchko Markovic pour le compte de FQR, la tour présente une exostructure originale. Défi technique, ce squelette entièrement réalisé en métal assure l’identité de l’adresse.

Introduction historique : architecture et exostructure

Le vocabulaire de l’architecture aime s’enrichir de termes nouveaux. Certains désignent avec brio l’invention de quelque génie. D’autres relèvent d’un joli jargon pour converser discrètement entre initiés. À quelle catégorie le mot « exosquelette » appartient-il ? Et celui d’« exostructure » ? Difficile à dire. Ces deux expressions usent d’abord de racines communes qui les rendent familières et compréhensibles : squelette et structure. Elles leur associent cependant un intelligent et sérieux préfixe grec « exo » pour littéralement lui accorder un dehors… extérieur ! Exosquelette et exostructure ne sont, ni plus, ni moins, que des squelettes et des structures… externes. S’agit-il de murs ? Non. Il en va de piliers, de poutres et de poutrelles dessinant un assemblage… structurant sinon… porteur. La tour Eiffel serait-elle dès lors une exostructure ? Il en va après tout d’une structure laissée à l’air libre !

En réalité, une exostructure porte autre chose qu’elle-même. Imaginons l’inverse. Que serait, au risque du néologisme, une… endostructure ? Une structure de l’intérieur ? L’architecture se compose généralement autour d’éléments porteurs : des murs de refend, des voiles de béton… des poutres en bois ou de quelques piliers métalliques. Ces éléments sont habituellement cachés comme des parties honteuses. Elles sont aussi, à bien des égards, de lourdes entraves. Qui, voulant ouvrir sa cuisine sur son séjour, s’est aperçu de l’impossibilité d’une telle manœuvre parce que la cloison entre les deux pièces de vie est en réalité… un mur porteur ? Patatras, les rêves les plus simples deviennent les plus fous. Et certains architectes ont pu s’interroger sur ces éléments contraignants espérant ainsi « libérer » l’espace de leur présence encombrante. L’architecture sacrée d’abord puis l’architecture industrielle ont été l’opportunité de recherches savantes. Dieu autant que les machines ne tolèrent ni la fraction, ni la division de l’espace. L’espoir est, pour l’Un, comme pour les autres, dans l’unité du tout. Bien loin de visées ésotériques, les ogives de pierre ont été un remède efficace mais coûteux pour créer les plus larges et hautes nefs. Les arches de métal ont signé, quant à elles, l’espoir de solutions plus économiques. Les grandes halles de l’industrie au XIXe siècle ont, à bien des égards, démocratisé l’espace continu. Pour autant, ces squelettes de fer ou d’acier n’ont rien d’exo… alors que les arcs-boutants des cathédrales, eux… l’étaient bel et bien. Maîtres et Compagnons ne se sont néanmoins pas encombrés d’un autre vocable pour désigner leur bel ouvrage et puis, il n’y a là, à vrai dire, que les prémices de l’exostructure.

« Il était important à nos yeux de ne pas cacher les points de soudure. Il nous paraissait même intéressant de conserver cet aspect. Ce côté rustre ou brut dialogue parfaitement avec l’aspect lisse de la façade. »

— Sretchko Markovic, Architecte fondateur, 163 Ateliers

Saint-Denis : étape 1

La reconstruction, en France, a tôt orienté les majors de la construction vers le béton. Le centre Georges Pompidou est un épiphénomène manifeste autant que la Maison de l’Iran, conçue par deux architectes iraniens Mohsen Foroughi et Haydar Ghiai ainsi qu’une équipe composée de Claude Parent, André Bloc et René Sarger, à la Cité Universitaire. Le quartier d’affaires de La Défense voit se dresser des colosses de béton, à l’exception de la tour CB21 conçue par l’agence américaine Harrison & Abramovitz avec Saubot et Jullien. Les entreprises de charpente métallique veulent défendre leurs solutions ; La Société de la Construction Métallique fait ériger à Puteaux selon les plans de Jacques Binoux, Jean Fayeton et Michel Folliasson une tour spectaculaire exhibant sur ces quatre façades son parti structurel innovant.

Siemens, souhaitant établir son siège français à Saint-Denis, confie à l’architecte alors en vue Bernard Zehrfuss – coauteur du siège de l’Unesco – la conception d’un immeuble résolument efficace, mais aussi démonstratif. L’entreprise allemande reçoit un premier projet, puis une proposition alternative et enfin une tourelle de sept étages. Cette dernière affiche un parti structurel étonnant composé de planchers métalliques suspendus et libres de tout point d’appui. « Il y a un projet auquel je tiens : le siège de Siemens. Il m’a passionné à cause de sa structure […] Ce sont des planchers qui sont entièrement suspendus et tenus par de tout petits câbles, ce qui permet une grande liberté parce que c’est toujours la question actuelle, la liberté du sol, la possibilité d’aménager selon les besoins », explique l’architecte.

Christine Desmoulins, dans l’étude pointue du bâtiment qu’elle livre au lendemain de sa désastreuse transformation, note que « dans un savant jeu d’équilibre, l’art de l’architecte, celui des ingénieurs et le savoir-faire des entreprises se conjuguent ». En réalité, Bernard Zehrfuss assortit son choix structurel d’une démonstration quant à son efficacité, jusque dans sa réalisation. L’historienne réputée note : « suspension, compression, tension et reprises de charges représentent les principes essentiels de ce chantier qui a duré dix-huit mois ». La structure métallique est posée du haut vers le bas en 120 jours seulement.

« Ce secteur de Saint-Denis va devenir un véritable lieu de vie doté de nombreux équipements publics. Cet environnement, désormais séduisant, contribuera, à n’en point douter, au succès de notre opération. »

— Boris Litty, Associé fondateur, Financière des Quatre Rives

Pleyel, une histoire sans fausse note

Pleyel. Un nom associé à des pianos, à une salle de spectacle mythique du 8e arrondissement de la capitale et… à une tour de Seine-Saint-Denis. Le gratte-ciel de 143 mètres de haut est situé, à Saint-Denis, dans un quartier éponyme. Et pour cause, la manufacture de pianos fondée en 1807 par Ignace Joseph Pleyel y était installée depuis 1865 jusqu’à sa fermeture en 2013.

Alors que l’avenir de cette marque – la préférée de Chopin, écrit-on – était engagé dès les années 1930 puis tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, ses dirigeants ont cherché quelques solutions. L’un d’entre eux a tôt ambitionné, à la fin des années 1950, la valorisation des terrains par la création d’un projet immobilier sans précédent. Après tout, le site était promis à un bel avenir aux portes de Paris. Plus au nord, d’aucuns ignorent toutefois l’avènement de la plus grande aérogare du pays…

Le secteur est encore éminemment industriel et les autorités rejettent immédiatement l’idée de développer à cet endroit un programme résidentiel. Pleyel, à travers son propriétaire, M. Cozz, imagine dès lors fonder le contrepoint du quartier d’affaires de La Défense : le Centre Paris Pleyel. Pour mener à bien ce plan ambitieux, l’entreprise se rapproche de la Compagnie Générale Immobilière de France (future Cogifrance), filiale du groupe Edmond de Rotschild. Michel Folliasson et Jacques Binoux, architectes, proposent un premier projet : le plus grand gratte-ciel d’Europe. Ce record prend d’abord la forme d’une tour au plan cruciforme puis d’un immeuble superposant trois blocs monumentaux.

Ces modifications successives, l’imprécision du programme ou encore les atermoiements administratifs finissent par user l’équipe de maîtrise d’œuvre. Bernard Favatier et Pierre Hérault reprennent le flambeau. L’idée d’une « méga-tour » est abandonnée au profit d’un pôle tertiaire composé de quatre bâtiments identiques placés aux quatre points cardinaux de la parcelle. Le tout, pour reprendre l’idéal urbain incarné par La Défense ou encore par le Front de Seine à cette époque, est positionné sur une dalle permettant la séparation des circulations automobile et piétonne mais aussi la création aisée de parkings ou encore d’infrastructures marchandes dont un centre commercial. La ligne 13 du métro parisien permet depuis quelques années alors de relier le carrefour Pleyel au centre de la capitale en une vingtaine de minutes.

Cogifrance dépose en 1969 le permis de construire d’une première tour. L’échec est cuisant ; le promoteur ne commercialise que 35 000 m² de planchers répartis sur les 37 étages de l’immeuble. Les 140 000 m² imaginés semblent sérieusement compromis par cette première déconvenue ; le choc pétrolier, cinq ans plus tard, met un terme à l’euphorie immobilière des Trente Glorieuses, plus encore à ses formes grandiloquentes, tours et barres en tête, unanimement critiquées. Pour autant, l’immeuble livré par Cogifrance selon les plans de Bernard Favatier et Pierre Hérault est élégant. De plan carré – 35 mètres de côté –, le gratte-ciel présente une silhouette singulière qui s’affine à mesure qu’il s’élève. La verticalité de l’ensemble est accentuée par des épines métalliques en acier Corten autopatiné. Si aujourd’hui ce matériau est recherché et apprécié, son utilisation était alors des plus rares. Le public a pu se montrer peu enclin à apprécier cette matérialité étrange, proche de l’aspérité de la rouille. La tour est pourtant, aux premières heures, particulièrement sombre ; elle rappelle volontiers la figure énigmatique constituée par la tour Fiat érigée à la même époque à La Défense. Pour autant, son aspérité rebute ; la vêture rencontre aussi des problèmes techniques. Douze ans après l’inauguration du seul immeuble finalement construit au sein du Centre Paris Pleyel, des travaux de rénovation sont engagés. La tour est entièrement rhabillée à cette occasion d’un bardage en aluminium blanc et d’allèges couleur terre de Sienne. Cette proposition évoque, à bien des égards, les tours du World Trade Center, conçues par Minoru Yamasaki à New York. Pour signifier le renouveau de cette opération – et pour assurer une rente financière nouvelle –, une enseigne géante est positionnée au sommet de l’immeuble de grande hauteur qui mesure désormais 143 mètres.

Depuis 2012, dans le cadre des projets de développement métropolitain du quartier Pleyel, le principal propriétaire de la tour, la société Financière des Quatre Rives (FQR), ambitionne de réhabiliter le bâtiment. L’obtention par Paris des Jeux olympiques 2024 et la perspective d’accueillir l’événement en Seine-Saint-Denis dynamisent le secteur. Aussi, dès 2017, les plans conçus par Sretchko Markovic pour le Centre Paris Pleyel prennent une forme nouvelle : la tour doit devenir un hôtel. Mieux, elle ne sera plus isolée mais accompagnée d’un nouvel IGH : la tour Maestro.

Maestro, la maîtrise structurelle

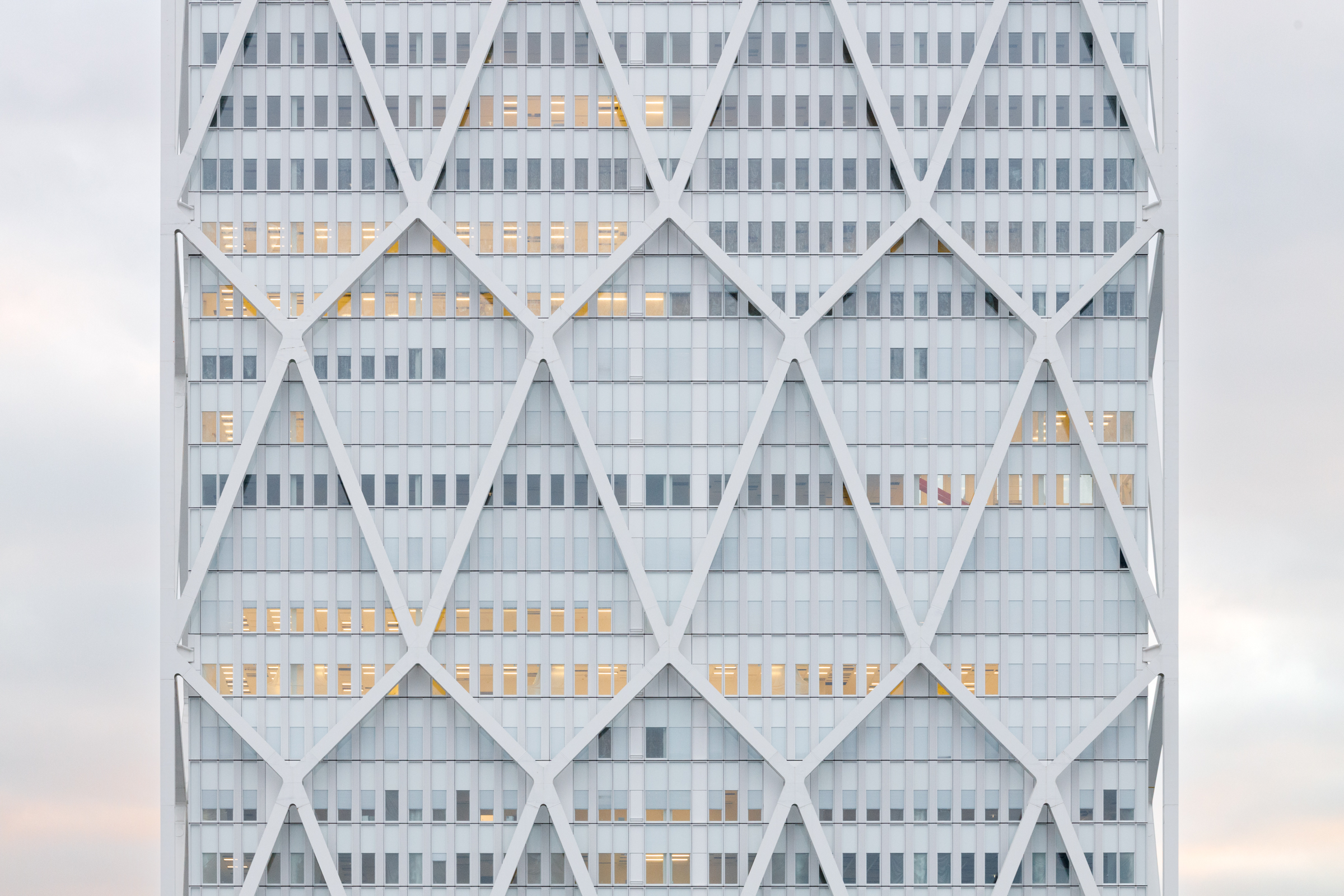

Alors que la tour Pleyel est transformée en hôtel de 700 chambres dans le respect de ses lignes originelles, Sretchko Markovic, architecte, fondateur de l’agence 163 Ateliers, imagine, à proximité directe, un ensemble de bureaux dominé notamment par une nouvelle tour de 25 niveaux tota-

lisant 18 735 m² afin de conserver la vocation tertiaire du site. La Plaine Saint-Denis est, après tout, devenue en quelques décennies le troisième pôle économique d’Île-de-France. L’avènement du Village Olympique et le renforcement des infrastructures de transports publics – notamment le prolongement de la ligne 14 et la création du Grand Paris Express – confèrent à ce territoire une dynamique sans précédent qui confirme son attractivité.

Pour rendre ce site complet, FQR a par ailleurs souhaité renforcer cette offre immobilière d’un centre de conférences de 8 400 m² proposant notam-

ment une salle multifonctionnelle de plus 2 900 m². Cette richesse programmatique face à l’exiguïté de la parcelle a conduit Sretchko Markovic à faire preuve de la plus grande inventivité. La superposition de la tour et du centre de conférences nécessite en effet la mise en œuvre de systèmes de constructions particulièrement complexes.

Étant donné son goût pour l’architecture high-tech, notamment celle portée par Richard Rogers, Sretchko Markovic a fait le choix de s’orienter vers des solutions métalliques inhabituelles en France. Pour répondre au défi technique posé par ce programme complexe, il conçoit une véritable prouesse structurelle : un exosquelette.

Cette proposition permet de répondre efficacement aux enjeux techniques, mais aussi financiers, de l’opération. Le métal vient, qui plus est, répondre à un objectif sain d’économie de matière. La structure pensée par l’architecte reprend le principe d’un pantographe. Son dessin relève à la fois d’un désir esthétique et de questions pratiques et techniques. Autostable et porteuse, cette charpente spectaculaire doit parfaitement reprendre une part conséquente – 70 % – des charges du bâtiment pour les transférer sur les quatre poteaux angulaires. Cette structure patiemment étudiée pèse 3 000 tonnes. Elle est composée de caissons métalliques formant deux types de diagonales de 7 ou 15 mètres de long – toutes de sections carrées de 80 centimètres de côté – et de « nœuds » de 3 à 4,5 mètres d’envergure. Ces derniers éléments sont reliés entre eux par des poutres de 25 tonnes qui traversent le bâtiment sur sa largeur.

L’ensemble de ce dispositif structurel a été calculé pour reposer sur des fondations spéciales dimensionnées pour être solidaires de la charpente. Sous terre, entre 23 et 30 mètres de profondeur, 108 pieux dont le diamètre varie de 80 à 120 centimètres viennent parfaire la stabilité de l’ensemble.

Cette structure de 117 mètres de haut constitue, à bien des égards, une prouesse en France. Plus encore par sa mixité puisqu’elle est associée à un noyau en béton, placé côté sud, le long de la façade dans l’objectif de libérer les plateaux de bureaux. Dans ces circonstances, une attention particulière a été accordée aux dilatations différentielles entre ce noyau et l’exosquelette métallique afin d’éviter les complications liées aux variations de température. Pour ce faire, la charpente extérieure est désolidarisée du noyau. Toutefois, pour assurer le transfert des charges de l’une à l’autre, des poutres treillis fixées au béton par des appuis à pot ont été créées sur trois niveaux différenciés. L’exosquelette divise ainsi l’ensemble en quatre blocs distincts de six niveaux chacun et tous suspendus à la structure.

Ce parti pris, au-delà de son intelligence technique, vient assurer l’identité d’un lieu. L’exosquelette forme l’image de la tour qui rejoint ainsi les rares immeubles de grande hauteur pensés en métal. Parmi eux, la tour D2 à La Défense ou encore la tour Silex2 à Lyon. Cet immeuble vient toutefois davantage rivaliser avec des opérations plus spectaculaires encore réalisées ailleurs dans le monde, à l’image de la Broadgate Tower à Londres.

Fiche technique :

Maîtrise d’ouvrage : Pleyel Investissement

Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) : Financière des Quatre Rives

Maîtrise d’œuvre d’exécution : Pangéa Design & Ingénierie

Maîtrise d’œuvre : 163 Ateliers

Programme : immeuble de bureaux comportant 27 niveaux de superstructure sur rez-de-chaussée, dont 1 PCS au R+1, des locaux techniques et un accès jardin au R+2, un niveau technique au R+3, 22 plateaux de bureaux du R+4 au R+25, un niveau technique au R+26 et une terrasse au R+27

Par Jean-Philippe Hugron

Toutes les photographies sont de : © Tilt and Shoot

— Retrouvez l’article dans Archistorm 132 daté mai – juin 2025