Partie 2 : Praticiens de la reconstruction

Si toutes les guerres ne se traduisent pas par la destruction de bâtiments (ainsi de la guerre bactériologique, de la cyberguerre et des conflits non terrestres), la plupart ont cependant pour effet l’agression caractérisée du bâti, avec parfois le désir de radier toute construction en promouvant la « table rase », ce paysage de ruines sinistrement évocateur des hauts pouvoirs guerriers de l’ennemi. Pour ce résultat après coup, quand la guerre a eu pour effet la « désarchitecture », l’architecture défaite : soit abandonner le paysage désarchitecturé, soit le remettre debout.

La mission consiste à reconstruire, à orchestrer la reconstruction, si telle est l’option choisie. Une fois à l’ordre du jour, celle-ci sollicite fortement l’urbaniste et l’architecte, entre replâtrage ou réinvention du territoire, et ce, selon des modalités diverses, fonction du temps imparti, des moyens matériels disponibles et la volonté politique.

Toutes les époques ont leur grande catastrophe guerrière et ce solde obligé, la destruction d’une cité. Les Romains antiques, inquiets de la puissance punique en Méditerranée occidentale, détruisent Carthage en l’an 146 avant notre ère. La ville est incendiée et pillée, puis son sol, que les vainqueurs dédient aux dieux souterrains, condamné à l’abandon après labour, voire salage, selon certaines légendes (rien, en ces lieux maudits, ne repoussera). La ville mongole de Khara Khoto, réputée imprenable, gardée par une citadelle aux murs énormes, tombe sur les coups des Ming à la fin du xive siècle : elle disparaît bientôt, abandonnée, vouée à la désolation. Plus près de nous dans le temps, la Seconde Guerre mondiale, au xxe siècle, ne manque pas de fournir son lot de cités détruites, du Havre à Caen, de Berlin à Stalingrad ou Coventry, entre tant d’autres cités martyres victimes des progrès de l’art militaire de détruire.

Des progrès, on le sait, centuplés par la technique moderne : aux anciens, le feu grégeois et la catapulte, aux classiques le canon de bronze à main avec boulet et poudre noire posté face aux remparts, mais à leurs successeurs, l’âge industriel venu, la bombe H larguée par un avion évoluant à très haute altitude. Autrement efficace et destructeur. Dresde, la « Florence de l’Elbe », tout comme Hambourg en Allemagne, subissent au début de l’année 1945 les assauts de milliers de bombardiers américains et anglais opérant avec des bombes incendiaires et à haut pouvoir explosif (près de 4 000 tonnes de celles-ci sont déversées sur la seule Dresde en une journée et demie…). Résultat : des cités ravagées livrées à la Feuersturm (« tempête de feu ») et à une calcination presque intégrale. Et que dire d’Hiroshima et de Nagasaki, cités japonaises devenues les emblèmes des pires pouvoirs qui soient en matière de destruction guerrière ? Ces cités à l’habitat pour l’essentiel en structures légères (bois, carton), quelques mois après leurs homologues germaniques, subissent le feu nucléaire américain et se découvrent subitement anéanties, l’une et l’autre brûlées par des feux de 4 000 degrés et exposées de manière létale à des vents soudains ayant pu atteindre 800 kilomètres-heure. N’en jetez plus.

Ruines sur le site archéologique de Carthage en Tunisie

© Patrick Giraud

Un univers de ruines sans rien de romantique, et à réorganiser

On sait combien les ruines, dans la culture humaine, ont pu se montrer inspirantes : les curieux, sur ce point, se référeront aux études savantes, inégalées, de l’archéologue Alain Schnapp et à sa maîtresse Histoire universelle des ruines. Spectacle inspirant que celui des ruines, en effet, si l’on en croit Hubert Robert, peintre au xviiie siècle de palais détruits (Vue imaginaire de la grande galerie du Louvre en ruines, 1796), ou plus encore Chateaubriand, dont un accès de romantisme illuminé étiquette l’être humain d’une bien affreuse manière en le comparant à une ruine : « L’homme n’est lui-même qu’un édifice tombé, qu’un débris du péché et de la mort, son amour tiède, sa foi chancelante, sa charité bornée et ses sentiments incomplets, ses pensées insuffisantes, son cœur brisé, tout chez lui n’est que ruines. » Ces élucubrations ont leur qualité symbolique, faire valoir au premier chef que rien ne dure et que le temps long est le maître de tout ce qui existe, qu’il périme fatalement. Vue par l’urbaniste et l’architecte, ceci admis, la ruine n’acquiert toutefois pas la même valeur. Loin et avant d’être un vecteur de réflexion sur la condition humaine ou l’entropie, elle est d’abord le résultat d’une catastrophe et une réalité qui vous oblige. La catastrophe ? Elle consiste en la perte de l’habitat, et les problèmes que pose cette perte à ceux qui attendent de retrouver un toit. La réalité qui vous oblige ? L’urbaniste, l’architecte, avant tout, sont des serviteurs de l’humanité et leurs compétences spécifiques, face à la ruine et à l’impératif de reconstruction, se voient naturellement sollicitées.

Vue par l’urbaniste et l’architecte, la ruine, avant d’être un vecteur de réflexion sur la condition humaine ou l’entropie, est d’abord le résultat d’une catastrophe et une réalité qui vous oblige.

On se souvient, s’agissant de périodes encore fraîches dans les mémoires, comment fut fréquemment traitée la destruction guerrière des villes : on achève de détruire, à la pelle mécanique, au bulldozer, à l’explosif par dynamitage, le peu de bâtiments que la guerre a laissés debout, après quoi l’on remblaie et l’on construit de nouveau « dessus ». La reconstruction de Berlin ruinée par le second conflit mondial, après 1945, commence par l’accumulation de gravats sur des dizaines de mètres de haut, au point de créer une colline artificielle – un acte de balayage radical, mais justifiable dans une ville où 43 % du bâti a été détruit. Cet acte de balayage, on en retrouve le principe expéditif dans maintes villes ravagées à près de 100 % dans l’Ouest ou le Nord français en 1944, Caen et Falaise par exemple. Le parti pris urbanistique et architectural, en tel cas, privilégie efficacité et vitesse. Pas de temps à perdre, il faut reloger. L’implantation de grandes cités d’habitat post-guerre de type « barres d’immeuble », le plus souvent, s’impose. Elle vient supplanter l’habitat urbain traditionnel fait de maisons mitoyennes aux façades individualisées, trop compliqué à reconstituer, au point de donner aux villes de la « reconstruction » un cachet spécifique, tout d’uniformité, celui d’Essen ou de Francfort-sur-le-Main en Allemagne tout comme celui du Havre ou d’Amiens en France. Rapide et simple à construire (copié-collé, préfabrication, béton et chemin de grue), aisé à dimensionner sur des espaces dégagés et en rapport (culture du « prospect »), ce nouveau modèle urbanistique-architectural permet d’accueillir en bloc un nombre conséquent de résidents. Tant pis au passage pour le patrimoine à jamais perdu, et pour la médiocrité esthétique, qui prolifère. Le standard n’apparaît jamais par hasard, surtout dans les périodes de crise et d’urgence. Il est le meilleur vecteur de réussite qui soit quand on ne peut plus raffiner et quand l’essentiel rend vain de pouvoir ou de vouloir s’offrir le superflu.

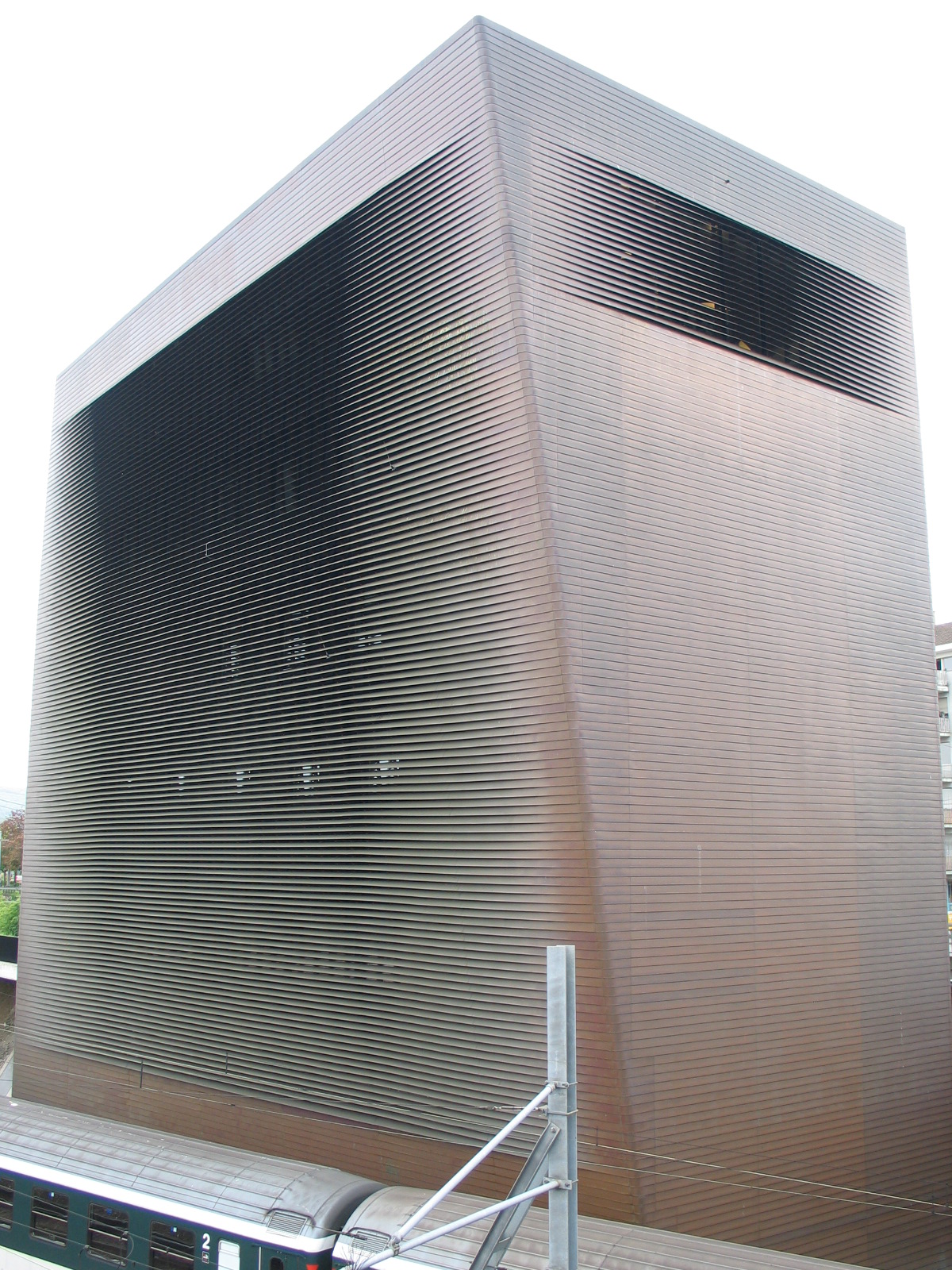

Bauakademie à Berlin par l’architecte Karl Friedrich Schinkel

© Königlich Preußische Messbildanstalt

Entre idéologie et gestion de l’urgence

Plus l’idéologie, on ne saurait l’oublier, qui met à profit dans certains cas la casse guerrière des villes pour se tailler opportunément une belle cote. Berlin-Est, dont les communistes, dès les débuts de la Guerre froide en 1948 (Blocus de Berlin-Ouest), entendent faire une vitrine du nouveau régime allemand socialiste, n’est pas reconstruit au seul prorata de considérations utilitaristes. Le socialisme place le collectif avant l’individualisme : les habitats communautaires, de fait, doivent s’imposer et ils s’imposent bientôt sous l’espèce de cités multipliant le modèle univoque de l’immeuble-boîte aux apparences géométriques, paresseuses copies du Narkomfin de Ginzbourg et Milinis (Moscou, 1928-1932), ce modèle canonique d’urbanisation collectiviste. Le régime de la toute nouvelle RDA (fondation de la République démocratique allemande le 7 octobre 1949), encore, se veut « nouveau » (à l’image de l’« homme nouveau » rêvé par le communisme, solide, pur, désintéressé et altruiste), il entend promouvoir un monde sans antécédence n’attendant que d’en finir une fois pour toutes avec l’univers aristocratique, puis bourgeois, ces errances de l’histoire. Il se fait en conséquence une obligation d’éliminer, du vieux monde, traces et symboles en se proclamant champion de déshérence (cet héritage que nous ne recueillerons pas). Le château de Berlin, sans autre forme de procès et sans délicatesse, et pareillement la Bauakademie classique (Académie d’architecture) de Schinkel, situés dans la zone orientale de la ville, sont détruits. À Berlin-Est encore, Hermann Henselmann, architecte en chef de la reconstruction, dessine avenues et perspectives à la « soviétique », duplication aussi scolaire que systématisée du modèle urbain stalinien (Stalinallee [1953-1959] puis Karl-Marx-Allee, à compter de la déstalinisation). L’après-guerre urbain ou comment la ville meurt une deuxième fois en se régénérant.

Ce schéma systémique, faut-il le rappeler, s’applique dans le seul cas d’une reprise en main générale de l’urbain, lorsque la destruction du bâti est à ce point intense qu’elle interdit de réparer. Les grands travaux urbains évoqués à l’instant, liés à l’ampleur de la catastrophe guerrière et de ses effets, cessent de la sorte de devenir d’actualité lorsqu’il n’est plus question de planification d’ensemble – consécutivement aux guerres non totalement ravageuses pour l’architecture, notamment. Dans ce cas, celui, caractéristique, des guerres civiles ou de clan, qui ne sont pas d’abord des guerres d’« écrasement » de son milieu en plus de l’écrasement de l’ennemi, les dégâts se révèlent en général bien moindres. Pas d’effet rouleau compresseur ayant tout réduit en miettes sur son passage, mais, en lieu et place, des destructions ciblées, celles de bâtiments emblématiques ou localisés : un palais public, un quartier à l’implantation stratégique, un secteur identitaire. Loin que la ville livrée à l’action guerrière, alors, soit tout entière à reconstruire, l’entreprise de reconstruction intervient cette fois sur des îlots partiellement détruits, laissés parfois sans retape des années durant et continuant d’instiller dans le paysage de la paix revenue le spectre de la guerre, la possibilité de sa survenue et sa menace.

Les grands travaux urbains de reconstruction liés à l’ampleur de la catastrophe guerrière et de ses effets cessent de devenir d’actualité lorsqu’il n’est plus question de planification d’ensemble – consécutivement aux guerres non totalement ravageuses pour l’architecture, notamment.

Avec cet inconvénient, si tant est que l’on attende trop avant de « réarchitecturer » et si l’on n’agit pas assez vite contre la « désarchitecture » que promeuvent le processus guerrier et sa dynamique de destruction : les bâtiments s’abîment, ils se dégradent au risque de se détériorer irréversiblement et de n’être bientôt plus récupérables à des fins utilitaires. Contrer ce type de situation, qui implique une politique volontariste d’intervention, requiert d’agir le plus vite possible, sur le modèle, en médecine de choc, du Samu. C’est ce à quoi s’emploie, devenue experte en la matière, l’ONG française Architectes de l’urgence, créée à Amiens en 2001 par Patrick Coulombel à la suite des inondations de la Somme. Cette organisation humanitaire ne vise pas d’abord la réparation des effets destructeurs de la guerre sur l’environnement bâti, mais la correction des seuls dégâts résultant de catastrophes engendrant des situations de crise pour les populations telles que les accidents industriels, les désordres climatiques violents et les séismes. Architectes de l’urgence, qui est intervenue à ce jour sur tous les continents, propose ce service global, « apporter les compétences des architectes, des ingénieurs et autres professionnels du BTP au secours des populations éprouvées par les catastrophes naturelles, technologiques ou humaines », et ce, en usant d’« une approche technique adaptée à chaque étape de la situation de crise », depuis l’évaluation des dommages jusqu’à la mise en sécurité et la première assistance d’urgence. Objectifs spécifiques de cette organisation, dans le cadre de programmes mis en place le plus rapidement possible : aider à la reconstruction, avec les habitants et en proposant en priorité des solutions locales ; réimpulser la vie économique locale ; veiller au respect du patrimoine et de l’environnement.

« Reconnue d’utilité publique depuis 2007, Architectes de l’urgence a pu mener (depuis sa fondation) une quarantaine de programmes d’action d’assistance et de reconstruction dans trente-six pays, dont la France », en mobilisant plus de 1 600 architectes, ingénieurs, urbanistes et administrateurs de différentes nationalités « pour prévenir, gérer les risques et apporter une aide adaptée et durable aux populations frappées par des désastres naturels ou technologiques » (Wikipedia). Si l’orientation première d’Architectes de l’urgence n’est pas le traitement du désordre mis dans les choses par la guerre, il le devient donc, on le voit, au nom de ce constat : quand il y a destruction et que la reconstruction s’impose, alors seule doit parler la bonne volonté, et peu importe l’origine du mal.

Texte : Paul Ardenne

Visuel à la une : Vue extérieure de Khara-khoto © Fandorine1959 (travail personnel)

— Retrouvez la Partie 2 « Praticiens de la reconstruction » du Blockbuster L’architecture et la guerre, les noces perpétuelles dans Archistorm 116 daté septembre – octobre 2022