Engawa : cet entre-deux si précieux dans l’architecture japonaise, ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors, devient ici la clé de lecture d’un projet hors norme. Conçue par Kengo Kuma, la gare Saint-Denis – Pleyel incarne une philosophie du lien, un syncrétisme subtil entre France et Japon, entre générosité urbaine et légèreté construite. Pilotée par la Société des grands projets, cette gare est bien plus qu’un hub métropolitain. Elle est le fruit d’un défi technique et technologique sans précédent dans l’histoire récente du génie civil français. Ouvrage d’art et de précision, elle s’inscrit dans un territoire en mutation, comme un point de bascule entre hier et demain.

La France a toujours entretenu un rapport singulier avec le Japon. Non pas un lien direct, frontal que d’autres diraient géopolitique, mais un regard…

« Pour répondre à un afflux massif de voyageurs, nous avons conçu des aménagements adaptés, notamment 56 escaliers mécaniques garantissant une accessibilité optimale aux personnes à mobilité réduite. » Vincent Vesier, Directeur de projet Ligne 16, Maîtrise d’oeuvre Egis

Un regard curieux, oblique, à la fois admiratif et fantasmé

Dès le XIXe siècle, cette observation mi-scientifique mi-artistique a produit un mouvement, presque une fièvre : le japonisme. D’aucuns connaissent les estampes accrochées dans les ateliers impressionnistes, les motifs d’Hiroshige décalqués par Van Gogh, les éventails et les paravents devenus sources d’inspiration décorative. Mais le phénomène a été plus profond encore. La galerie Bing, à Paris, en a fait un théâtre de projection. S’y croisaient alors Monet, Gallé, Majorelle ou encore Guimard. Et cela n’a pas été sans conséquences. L’Art nouveau, cet étrange entrelacs de lignes organiques et d’ornements végétaux, ne serait pas né tout à fait de la même manière sans cet appel venu de l’Extrême-Orient.

De la fascination à l’abstraction : l’influence japonaise dans la modernité

Le Japon n’est pas, à dire vrai, venu à Paris. Il y a été vu. Plus encore admiré. Peut-être a-t-il été par trop réduit à une image : une ligne, un bois, une brume. Mais ces visions ont nourri un imaginaire, une esthétique voire une discipline. Plus tard, quand l’époque moderne a renoncé à l’ornement, elle s’est tournée vers l’épure et l’abstraction japonaises. Le voyage d’Extrême-Orient a pu même constituer l’acmé d’un parcours initiatique.

Les architectes japonais en France : un dialogue de cultures

À la fin du XXe siècle, la relation s’est largement intensifiée entre les deux pays. Désormais les architectes japonais arrivent avec une culture ayant su, loin d’un idéal de table rase et à partir de la tradition, inventer une contemporanéité séduisante.

Dans les années 1980, Kenzo Tange a été invité à Paris par son maire : Jacques Chirac. Il a imaginé à cette occasion un projet colossal pour la place d’Italie, réduit in fine à une tour futuriste, véritable éloge constructiviste.

Dix ans plus tard, Tadao Ando a tracé, quant à lui, une géométrie simple, un cylindre de béton. Il n’a pas fait, à dire vrai, un bâtiment, il a composé un vide. À l’UNESCO, dans l’un des jardins situés à l’intérieur du siège, il a érigé un espace de méditation. Le béton y épouse la lumière comme une calligraphie lente. Le silence y est construit. À la même époque, Kisho Kurokawa a fait glisser ses courbes sur La Défense, avec un pont suspendu baptisé « Japan Bridge » comme si ce nom suffisait à relier symboliquement deux mondes curieux l’un de l’autre.

Tous ces gestes ont une dimension plus profonde qu’une simple commande. Ce sont, à proprement parler, des passerelles. Des moments de tension esthétique entre deux cultures architecturales qui, dans leur radicalité respective, se reconnaissent. Car au fond, qu’est-ce qu’un architecte japonais en France ? Un révélateur ! Un témoin ! Peut-être même un traducteur patient… Il apporte en effet une autre idée de l’art de bâtir par un rapport transformé à la matière, à la lumière et à la temporalité.

Kengo Kuma : l’architecture comme tissage

Et puis, au fil des années, d’autres noms sont apparus. Non plus comme ceux d’invités exotiques, mais comme ceux d’interlocuteurs réguliers et privilégiés. Parmi eux, Kengo Kuma.

Avec lui, l’architecture devient tissage. Lignes et plis, bois et verre, ombres et porosités. Plus loin, Japon et France. Il ne s’agit plus d’appliquer une esthétique japonaise sur un sol européen, mais d’ouvrir un véritable dialogue.

Installé à Paris depuis plusieurs années – son agence y a ouvert une antenne pour suivre les projets développés en France et dans les pays voisins –, Kengo Kuma ne se contente ainsi pas d’être présent ; il s’implante durablement. Dans ses projets français – à Besançon, à Paris, à Aix-en- Provence –, tout un chacun retrouve ce souci d’ancrage et de légèreté. Jamais l’architecte ne construit contre un site. Il l’écoute pour en épouser les rythmes.

Le geste de Kengo Kuma n’est pas un événement isolé. Il s’inscrit dans une continuité, dans cette géographie du regard, orienté vers le pays du Soleil-Levant, que la France a imaginée dès le XIXe siècle. Il y a, d’ailleurs, un projet qui marque, avant la gare de Saint-Denis – Pleyel, une véritable charnière en ce sens : le musée départemental Albert-Kahn.

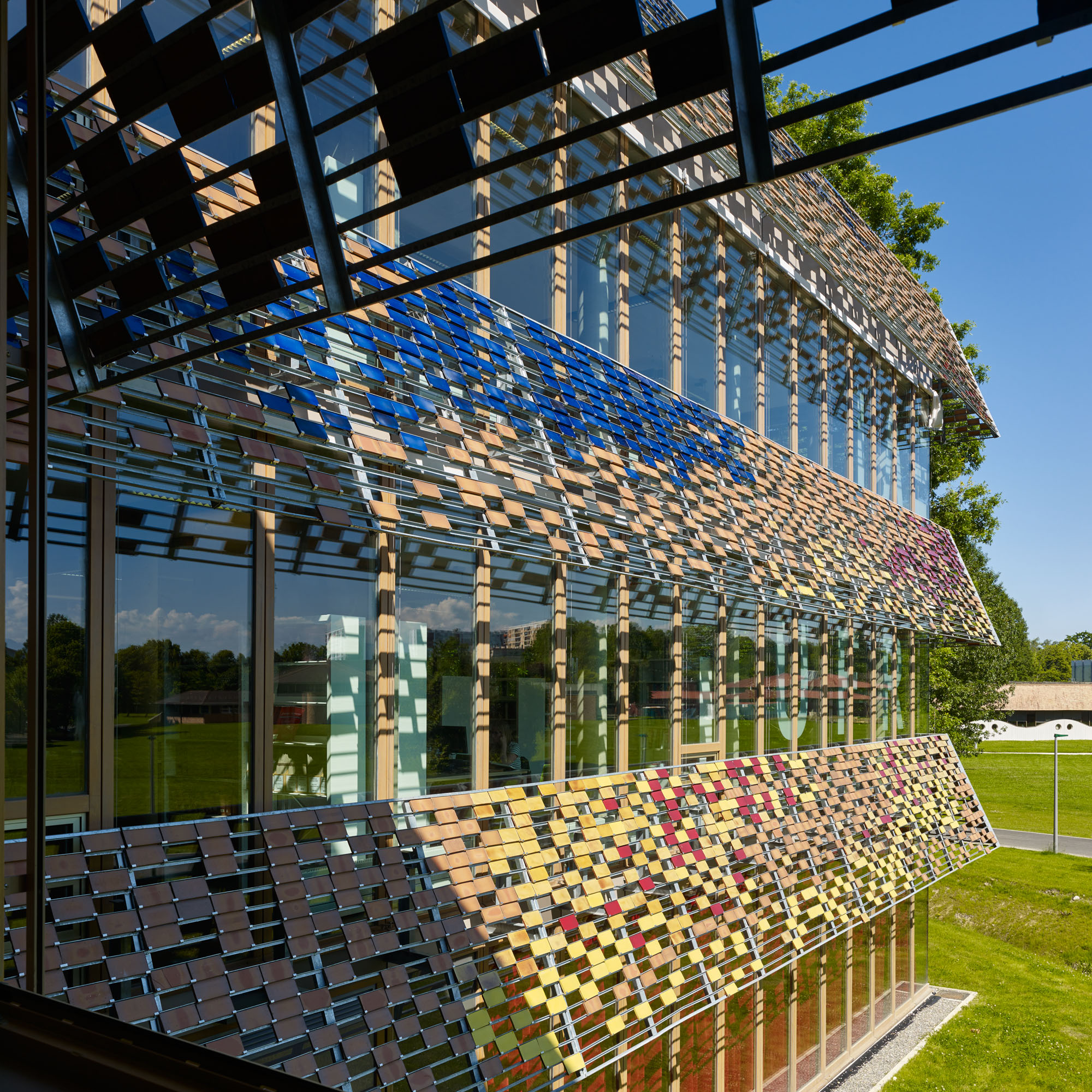

Avant de s’y appesantir, il faut aussi évoquer le collège Suzanne Lacore que Kengo Kuma livre dans le 19e arrondissement de la capitale et qui sonne comme le préambule de ce mouvement. Ce projet constitue, en effet, une étape majeure dans ce processus d’hybridation. Cet édifice, en marquant l’extrémité Est de l’entrepôt Macdonald, associe la rigueur japonaise à la mémoire industrielle parisienne. Le bâtiment, inséré dans la trame existante de l’édifice, joue avec les vides et les pleins, les transparences et les opacités, pour créer un environnement propice à l’apprentissage. Les façades, rythmées par des lames verticales en bois et en métal, filtrent la lumière naturelle, offrant aux espaces intérieurs une ambiance douce et apaisante. D’aucuns peuvent aisément percevoir dans ce parti pris architectural, et plus encore dans les larges pans inclinés d’une toiture à débord, une forme de syncrétisme culturel, où les principes de l’architecture japonaise – légèreté, modularité, relation au paysage – s’entrelacent avec les contraintes et les aspirations d’un quartier parisien en pleine recomposition. Il ne s’agit ni d’un pastiche, ni d’une greffe artificielle : il en va d’une véritable fusion, où chaque culture enrichit l’autre.

Quelques années après cet établissement scolaire, Kengo Kuma s’est vu confier un lieu infiniment plus silencieux, presque secret : le musée départemental Albert-Kahn, à Boulogne-Billancourt. Ce jardin d’ombres et de souvenirs, profondément enraciné dans l’imaginaire français, abrite bien plus qu’une simple collection. Le banquier philanthrope qui en est à l’origine et qui lui donne son nom y a rassemblé des fragments de voyages – images, films, herbiers, ambiances – dans une tentative inouïe de capturer l’humanité dans sa diversité : « les archives du monde ». Parmi ces fragments, le Japon tient une place centrale. Albert Kahn a d’ailleurs reconstitué plusieurs pavillons formant un séduisant village pittoresque.

Kengo Kuma n’a pas, à cet endroit, imposé sa patte. Il s’est glissé dans les plis d’un site déjà chargé d’altérités. Le bâtiment qu’il a conçu ne s’y érige pas, il s’y efface. À peine visible depuis la rue, il s’ouvre en retrait, par une fente sombre, un pli dans le mur. Le visiteur y pénètre comme tout un chacun pourrait franchir un seuil ancien, pour mieux retrouver ce qu’il ne cherchait pas. Il n’y a pas, ici, de monumentalité écrasante, d’architecture intimidante, mais bel et bien un travail sur l’hospitalité discrète : façades tramées, jeux de persiennes, enveloppes de bois, parcours en paliers, tous conçus pour ménager la lumière et guider les corps.

Ce musée ne juxtapose pas les cultures, il les laisse résonner. Kengo Kuma retrouve ainsi l’esprit du jardin, non pas dans la restitution, mais dans l’attention portée à chaque seuil, à chaque matière. Habillé de lattes irrégulières, le bâtiment mêle aluminium, verre et bois clair. Il crée de la sorte un subtil entre-deux ni vraiment à l’intérieur, ni vraiment à l’extérieur. C’est ce que le Japon nomme « engawa ».

La gare Saint-Denis – Pleyel : un origami métropolitain

Cet entre-deux pourrait à bien des égards caractériser un projet de gare : espace entre le monde aérien de la rue et celui souterrain du métro. Lieu d’attente et de passage. Espace d’ancrage et d’arrachement. Saint-Denis – Pleyel est conçue comme une interface entre le sol et le ciel, entre l’infrastructure et la ville. Kengo Kuma ne s’est pas contenté d’y faire un abri pour voyageurs et « commuters », mais il a créé, selon son propre langage, un volume composé de plis et de strates ; cependant à l’inverse de tous ses autres projets, ces éléments constituent là une topographie praticable.

Et pour cause, à cet endroit précis, le territoire semble pris dans une tension permanente : voies ferrées innombrables d’un côté, quartiers disjoints de l’autre. Les altimétries sont discordantes, les cicatrices logistiques nombreuses et les fractures sociales encore visibles.

Longtemps, Saint-Denis a été, tout en se situant aux portes de Paris, une ville reléguée, et même le Stade de France n’a pas eu l’effet escompté : chacun y passe sans véritablement s’y arrêter. L’avènement du Grand Paris Express est venu bouleverser cette torpeur. De même que l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 a signé un nouvel espoir.

Saint-Denis – Pleyel constitue à l’échelle métropolitaine un noeud ferroviaire colossal, à l’intersection des lignes 14, 15, 16, 17, le tout à proximité de la ligne D du RER, et d’un faisceau de voies SNCF, le plus grand, dit-on, d’Europe. Cette gare ne pouvait donc pas être comme les autres. Il fallait qu’elle constitue un signal. Une figure lisible dans un chaos urbain, mi-industriel, mi-ferroviaire.

Pour Kengo Kuma, il s’agissait d’en faire une surface suffisamment intelligible. Aussi en répondant à l’appel d’offres lancé en 2013 pour la conception de cette gare, il n’a pas proposé « une » forme, mais une série de plans articulés comme un empilement délicat. Le bâtiment s’élève non par hauteur, mais à l’image d’une géologie architecturale, par strates : quatre volumes superposés, légèrement décalés, comme si le sol s’était replié en accordéon. L’image évoque logiquement un « origami ».

« Si le rôle du Contrôleur Technique Construction est de contribuer à la prévention des aléas techniques, ces chantiers spécifiques sont l’occasion de l’exercer en collaboration avec une multitude d’intervenants et les relations humaines afférentes. » Luc Morand, Responsable Bâtiment Unité Saint-Quentin-en-Yvelines, Apave

Concrètement, chaque strate de la gare correspond à un niveau fonctionnel. Le socle abrite les circulations principales et les connexions entre la ville et les transports. Les niveaux supérieurs accueillent, entre autres, un espace culturel et événementiel : des salles d’exposition, des espaces de travail, et même des résidences dédiées à la création contemporaine numérique. Ce dispositif vertical, volontairement compact, permet de dégager une esplanade au sol et de limiter l’emprise du bâtiment sur un site déjà dense et contraint.

L’approche se fait depuis une place, qui accompagne le visiteur vers deux larges emmarchements. Une rampe permet également un accès continu depuis l’espace public jusqu’au grand hall vitré. Celui-ci fonctionne comme un seuil – à la fois entrée, belvédère et point de bascule.

À l’intérieur, d’aucuns demeurent surpris par les dimensions du bâtiment : l’élément principal du dispositif spatial est un atrium plongeant à près de 25 mètres sous terre. Ce vide monumental est séquencé de paliers, de passerelles, d’escaliers mécaniques et de percées visuelles. La composition pourrait paraître piranésienne si Kengo Kuma n’avait pas choisi de donner un ordre subtil à son dessin. L’enjeu n’est pas ici d’impressionner mais de guider : le voyageur mais aussi la lumière naturelle, qui peut ainsi éclairer en cascade les niveaux inférieurs.

Malgré l’animation de cette gare, l’endroit paraît en dehors du tumulte des transports. Les parois de cette cavité sont habillées de panneaux d’épicéa. Ce revêtement apporte une qualité acoustique et une chaleur matérielle dans un univers autrement dominé par le béton, l’aluminium et le verre. Le bois est ici utilisé pour adoucir la perception des profondeurs et pour, plus avant, tranquilliser l’expérience urbaine des transports collectifs. À l’échelle d’un ouvrage souterrain, c’est un geste de confort autant que de clarté unique en son genre.

Chacun trouvera, dans cette architecture, les obsessions de Kengo Kuma pour la quiétude, la fluidité et… pour, une nouvelle fois, l’engawa. Saint-Denis – Pleyel n’est donc pas un objet spectaculaire, mais un lieu lisible. Une gare qui n’écrase pas, qui n’intimide pas, qui ne mime pas l’aéroport ou le centre commercial. Voilà une gare conçue comme un parcours, un itinéraire, un espace presque domestique malgré son gigantisme.

L’oeuvre d’art commandée à Prune Nourry – cent huit Vénus à taille humaine, trônant en suspension à 27 mètres de haut au-dessus des quais – accompagne cette logique. Elle habite la faille, elle apporte une présence au vide. L’artiste voit dans cette intervention la manière de donner une épaisseur symbolique au lieu, sans l’alourdir.

Et puis, il y a les à-côtés. Ce que la gare propose en surplus de ses fonctions de transport. Notamment ces 5 000 m2 d’espace culturel confiés à la fondation Art Explora et au groupe Essor. Ce n’est pas un gadget, mais une stratégie de développement. Pour la Société des grands projets à l’origine de cette initiative, il s’agit de faire en sorte que la gare ne soit pas qu’un point de passage, mais qu’elle devienne un lieu de destination. Plus encore, qu’elle insuffle une dynamique nouvelle à l’ensemble de ce secteur.

Une nouvelle géographie du regard

Saint-Denis – Pleyel connaîtra, à terme, la fréquentation de la célèbre station Châtelet – Les Halles à Paris. 250 000 voyageurs par jour ! La gare constituera, dans ces circonstances, un nouvel épicentre au sein de la métropole du Grand Paris. En surface, la ville se constituera : déjà de nouvelles tours, des logements, des bureaux, des équipements… une piscine olympique et un Village des Athlètes en sus ! Et ainsi, Saint-Denis ne sera plus, à cet endroit, seulement traversée : elle sera reliée au reste du Grand Paris pour être enfin habitée.

Fiche technique :

Maîtrise d’ouvrage : Société des grands projets

Maîtrise d’oeuvre Génie Civil : Egis

Architecte : Kengo Kuma & Associates

Bureau de contrôle : Apave

Surface : 9 000 m2

Programme : Gare du Grand Paris Express Commerces – programme culturel

Par Jean-Philippe Hugron

Toutes les photographies sont de © Michel Denancé

— Retrouvez l’article dans Archistorm 134 daté septembre – octobre 2025