Diplômé en ingénierie civile, Franck Boutté fait le choix de poursuivre ensuite des études d’architecture. À l’époque, ingénieurs et architectes ne parlent pas le même langage, à son plus grand regret. Il décide de mettre fin à l’hérésie des chocs de cultures et crée son atelier développant une approche holistique mêlant ingénierie, architecture et toute autre expertise pouvant permettre la genèse de projets cohérents et pertinents pour longtemps.

Il y a 20 ans, vous fondiez l’Atelier Franck Boutté, une agence de conception et d’ingénierie environnementale assurant également des missions de conseil en politique publique. Quel était votre objectif à ce moment ?

Lorsque j’étais étudiant, il n’existait pas de culture, et encore moins de pratique de tous les sujets environnementaux. L’ingénierie et l’architecture relèvent de deux formations, deux univers, deux cultures et presque deux corps bien distincts.

Curieux de comprendre et de développer une approche holistique, synthèse des enjeux sociétaux, j’ai alors tenté de développer, il y a 20 ans, une culture qui mette fin à l’affrontement de deux domaines qui pour moi étaient indissociables pour concevoir des villes plus complètes, plus intelligentes, plus sensibles, plus rationnelles.

Finalement, cette proposition de réunion d’expertises passe de manière assez naturelle auprès des acteurs du secteur. L’Atelier Franck Boutté n’est ainsi pas né d’une idée ou d’un objectif mais s’est plutôt construit au fil de l’eau, au hasard des rencontres, des questions qui se posaient : carbone, énergie, nature en ville, puis biodiversité…

Nos grands partenaires dans le changement de paradigmes au long cours ont été les architectes puis les urbanistes.

Vous avez été récompensé par le Grand Prix de l’Urbanisme en 2022 pour votre « démarche pionnière sur l’ingénierie environnementale des projets architecturaux, urbains et territoriaux ». Comment avez-vous vécu cette distinction ?

C’était tout d’abord un étonnement d’apprendre ma pré-sélection ! Cela a réveillé des questions qui m’ont accompagné depuis longtemps : est-ce que je dois devenir urbaniste ou architecte ? Est-ce que finalement mon rôle est plutôt d’acculturer et de faire en sorte que les urbanistes soient encore plus urbanistes et les architectes encore plus architectes ?

Ce Grand Prix a bien entendu aussi représenté une petite satisfaction personnelle, une grande joie. Pour la première fois que le Grand Prix de l’Urbanisme était attribué à un ingénieur qui n’était pas passé par la maîtrise d’ouvrage !

Il s’agissait d’une véritable reconnaissance de la transdisciplinarité et de l’intérêt d’apports exogènes à une discipline pour enrichir une autre discipline. Il s’agissait également de la première fois que ce Grand Prix était décerné à une personne plaçant les enjeux de la transition écologique au premier plan !

Nos convictions et nos objectifs n’ont pas changé après cette distinction, si ce n’est qu’aujourd’hui les acteurs publics sont tous globalement assez acculturés en apparence. Nous avons moins à faire en termes de sensibilisation et d’engagement des acteurs, mais seulement en apparence. Pour les années à venir, mon objectif consistera à parvenir à engager les acteurs du privé qui restent tout de même beaucoup mus par l’intérêt économique, à essayer d’impulser une logique d’investissement à long terme, une forme de définanciarisation de la construction, de l’architecture et de l’urbanisme.

Quelle serait votre architecture idéale ?

Cette question n’est pas facile. Je défends une forme de primauté retrouvée du contexte et du milieu. Pour moi l’architecture idéale n’est pas purement une architecture, elle est celle qui fait corps avec son milieu. Je trouve extrêmement intéressante l’approche d’une écologie territoriale. Cette approche doit mettre en rapport le climat, l’histoire, la culture dans une projection dans le temps. Une architecture est là pour s’installer 50 ans, 100 ans, 200 ans…

Quelle personnalité aimeriez-vous saluer pour son rapprochement avec cette vision ?

J’aimerais saluer les initiatrices du Global Award for Sustainable Architecture. Créé en 2006 par Jana Revedin et porté avec Marie-Hélène Contal, ce prix a permis de repérer des architectes aux pratiques absolument singulières dans le monde. Ces architectes associent, je pense, toutes les dimensions que je viens d’évoquer : la singularité, la question des ressources, la dimension milieu physique-milieu humain, le rôle social-sociétal de l’architecture. Ce prix rend visibles ces démarches incroyables. Il s’agit d’une vraie belle démarche !

Par Annabelle Ledoux

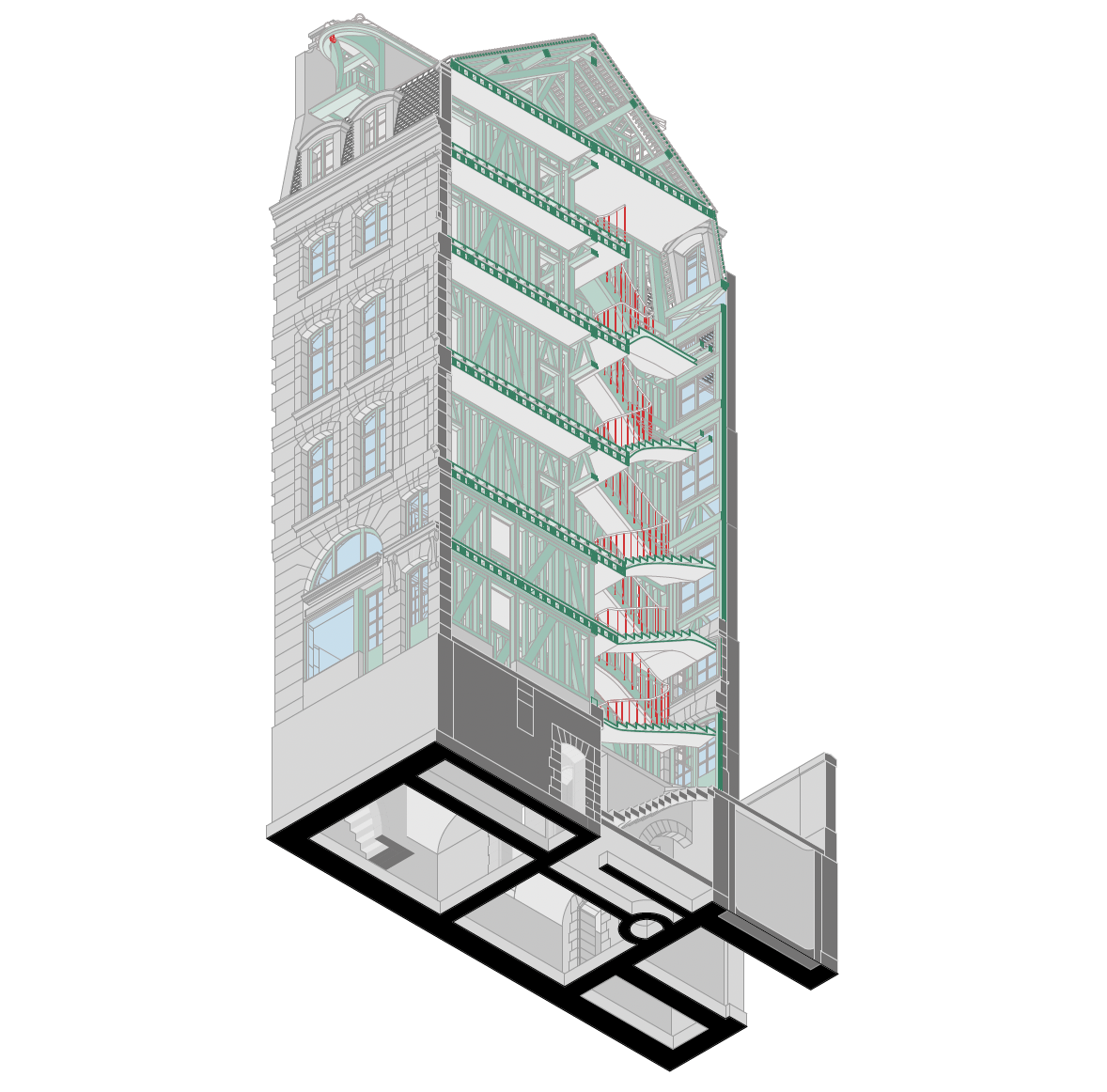

Visuel à la une : Notre-Dame, vue aérienne du parvis © Studio Alma pour le Groupement BBS