À l’idée de végétalisation de l’architecture s’associe inévitablement le sentiment que régresser va devoir s’imposer. Construire avec du bois, avec du mycélium, avec des briques issues du composteur du fond de notre jardin, voyant comprimées queues

de poireaux, pommes pourries et autres pelures de carottes ou de pommes de terre (mais disposerons-nous d’assez de ce matériau premier pour mouler les briques qu’il nous faut ?). Ces questions, qui peuvent prêter à sourire, en sont de vraies et de sérieuses, cependant.

À l’idée de végétalisation de l’architecture s’associe inévitablement le sentiment que régresser va devoir s’imposer. Construire avec du bois (mais lequel, s’il faut bannir les bois chimiquement traités et collés ?), avec du mycélium (mais peut-on faire un gratte-ciel en fils de champignons ?), avec des briques issues du composteur du fond de notre jardin, voyant comprimées queues de poireaux, pommes pourries et autres pelures de carottes ou de pommes de terre (mais disposerons-nous d’assez de ce matériau premier pour mouler les briques qu’il nous faut ?). Ces questions, qui peuvent prêter à sourire, en sont de vraies et de sérieuses, cependant. Jusqu’où nous faudra-t-il repartir en arrière ? Obligation de réflexion.

En notant bien cette donnée, correctrice en dépit du marasme écologique actuel : la technologie architecturo-végétale avance et d’autres solutions s’envisagent. Régresser, en conséquence, ne sera pas forcément nécessaire, en tout cas pas jusqu’à l’abri de branchages.

Le techno-solutionnisme, cette idole des contempteurs de l’écologie profonde, n’est pas forcément une hérésie. Si la technique ne peut pas tout, si elle n’a pas toutes les cartes en main pour nous sauver des actuels périls environnementaux qu’il nous faut affronter nos poumons pas loin de suffoquer dans le bain de carbone ambiant, il n’empêche qu’elle est au travail, et avec énergie. Des milliers d’ingénieurs valeureux – jamais assez célébrés – n’ont de cesse, de par le monde, de peaufiner de nouveaux produits, des matériaux renouvelés, des modes d’être et de faire à même de réduire la carbonation du monde (son empoisonnement donc et le nôtre, l’espèce humaine, par voie de conséquence). L’apparition récente à cette entrée de nouvelles filières académiques de formation, celle d’ingénieur écologue, celle d’ingénieur en génie de l’environnement, constitue de bonnes nouvelles, tandis que des regroupements d’experts toujours plus nombreux, œuvrant au service de l’écologie en tous domaines, dont la construction (10 % à 40 % du bilan carbone à l’échelle globale, selon les modes de calculs et les paramètres pris en compte), se sont mis sur les rangs, bien décidés à en découdre avec l’hydre de l’anthropocène. Ainsi en France, entre autres officines de cette eau claire, de l’AFITE, Association Française des Ingénieurs et Techniciens de l’Environnement, ou encore de l’AFIE, Association Française Interprofessionnelle des Écologues.

L’heure venue du matériau durable

« Le bambou, le liège, la paille, la terre crue et le bois comptent parmi les matériaux durables les plus utilisés de nos jours en architecture », relève Agata Toromanoff, autrice du récent volume 75 architectures pour un monde durable (éditions de La Martinière, décembre 2024), qui précise, côté avantages : « Leurs qualités isolantes permettent de réduire les déperditions de chaleur sans cependant restreindre la circulation de l’air ». Quoi de bon, encore ? Ces matériaux d’origine végétale « produisent peu de déchets ». Cerise sur le gâteau, « absorbant davantage de dioxyde de carbone que leur production n’en aura nécessité, ils participent également à la dynamique du réemploi ». Côté usage et mise en forme, relevons enfin, pas malvenue, l’habitude pluriséculaire que l’on a d’utiliser ces matériaux, qui crée un pont symbolique entre tradition et modernité, entre artisanat et high-tech, contre le tout-technocratique. « Partout dans le monde, continue Agata Toromanoff, des architectes puisent dans les techniques traditionnelles pour réaliser leurs projets et créer un pont entre le passé et le présent. »

S’en étonnerait-on ? Ce type de synthèse entre ancien et nouveau, fédérés et devenus complémentaires l’un de l’autre, irrigue aujourd’hui nombre d’éco-projets architecturaux, avec cette plus-value en prime, la bonne conscience (qui en voudrait à un architecte de construire à la fois le plus vert possible et dans le respect des contextes hérités de la sagesse d’hier ?). C’est, de fait, le parti pour lequel a opté Henning Larsen à Rønde, au Danemark, pour concevoir la modeste en apparence mais très efficace école Feldballe, bâtiment à l’esthétique simpliste en forme de deux pavillons mitoyens. Rien de révolutionnaire dans le look de ce bâtiment : on se coule dans le style local, plutôt quelconque, sans chercher à s’en distinguer. En revanche, on trouve ici une réalisation basée sur trois principes efficients et appliqués à la lettre : 1, décarbonation à objectif zéro ; 2, végétation et biodiversité intégrées au bâti ; 3, utilisation fondée sur l’économie circulaire et le recyclage des déchets. L’important, pour l’agence Henning Larsen ? S’en tenir à ce programme impérieux, non pas produire un bâtiment-signe. Un éco-bâtiment témoin exemplaire, voilà qui suffit, modestie plus rigueur environnementale à tous les niveaux. Cette école aux performances écologiques indéniables tourne le dos à l’effet d’appel. Elle émerge dans le paysage local comme un objet produit par la nécessité, cette nouvelle règle devenue essentielle de la conception architecturale – la nécessité, aujourd’hui jumelle de cette autre règle, la responsabilité.

L’architecte n’aurait-il donc plus rien à faire ?

Applaudissements nourris et unanimes ? Attention ! Le modèle conceptuel à l’origine de cette réalisation, pour respectable qu’il soit parce qu’éthique, pose cependant problème en termes de valorisation du métier d’architecte. Un tel modèle, certes, repose sur un postulat et un acquis respectables, le choix et la pratique raisonnée des techniques écologiques de construction. Mais autant, pour partie, sur un abandon de compétences. À quoi sert à présent à l’architecte d’apprendre au vu de l’imperium de la triplette

« Nécessité – Matériaux adaptés – Technique de construction verte » devenue de règle – de Règle avec majuscule, même ? Cette triplette, en priorité, impose au bâtiment sa nature ultime. Son diktat peut déplaire aux architectes et ce, légitimement. Inutile, sous sa férule, de savoir dessiner avec génie, de mettre en application, dans le bâti projeté, des théories personnelles, une ambition, un désir de révolution ou de subversion. On le sait : dans un monde à l’agonie qui s’occupe de se réparer, subvertir le cours des choses c’est contribuer à précipiter la survenue de la mort. Que doit admettre l’architecte ? L’ingénierie « verte », en amont, a pensé à tout pour lui, elle a tout préfiguré à sa place, avec efficacité forcément. Celle-ci s’aide dorénavant, en effet, de l’Intelligence artificielle, reine absolue du comparatisme, des synthèses et des solutions livrées le temps d’un clic de clavier d’ordinateur.

Au juste, sauf à se satisfaire d’un retour à l’archaïque ou presque, l’architecte de l’ère du marasme écologique voit sa marge de manœuvre diminuer comme peau de chagrin. Imiter une Yasmeen Lari, architecte pakistanaise dont les réalisations, depuis 2000, se cantonnent à décalquer l’architecture d’urgence, rudimentaire, en remettant en selle le modèle du shelter de bambou construit selon des méthodes ancestrales, triomphe du local sur le global ? Voilà mon destin tracé, dit l’architecte à la fin résigné au moins-disant conceptuel. Cette inflexion, à juste titre, certains la trouveront décalée, à l’heure du monde marchant en mode Web sémantique dit « 3.0 » (celui des échanges tous azimuts partagés et incrémentalement améliorés). Voici le présent et plus encore l’avenir écrasés par le passé élevé au rang de panacée du présent livré à la crise écologique. Créditer d’une valeur suprême le Zero Carbon Cultural Center de Makli, conçu par Yasmeen Lari, une gigantesque paillotte de bambou au toit de chaume aux airs d’étable à étages, c’est se demander forcément si la pendule du monde n’a pas raison de marcher à contresens.

Le végétal en appui

Une réponse à ces formes d’arriération (mais célébrées, précisons-le, comme des avancées par le camp écologiste) consiste, sans renoncer à ce que les végétaux peuvent apporter de bénéfique au bilan carbone, à se soutenir de ces derniers sans en faire forcément le matériau principal du bâti. On connaît à ce registre, tant et plus, les toitures végétalisées, qui sont le plus souvent des alibis et montrent vite leurs limites (« notre bâtiment accueille de façon bienveillante la biodiversité locale en lui offrant cadre de vie et expansion »), particulièrement en périmètre urbain pollué. On connaît aussi le principe de la sur-plantation d’arbres, cette obsession des écoquartiers, loin d’être une solution parfaite pour la captation du carbone. L’arbre consomme beaucoup d’eau, produit du déchet et de l’ombre non toujours souhaitée ; le planter jeune, comme le rappelle le spécialiste des forêts primaires Francis Hallé, n’a également que peu d’intérêt, et sûrement pas immédiat : mieux vaut conserver un arbre vénérable, qui a fixé dans sa matière et son environnement ses espèces commensales, que planter vingt arbres neufs dont le rendement à ce titre va se faire attendre longtemps. Bref, pas sûr que la technique de plus en plus courue à ce jour du « bain de forêt » soit invariablement la plus opportune.

Végétaliser autant que faire se peut, au vu de ces constats, mais sans faire de la végétalisation de l’architecture un credo intangible est dès lors une bonne solution, solution moyenne certes mais qualitative à sa mesure, ne revendiquant pas le superpouvoir ni la capacité à sauver le monde. L’agence danoise Cobe (créée en 2006 par Dan Stubbergaard) a ainsi livré en 2023, à Copenhague, un Parc de l’Opéra notoire par son recours au végétal, omniprésent mais pas déclaratif : on met du vert là où l’on peut, en surface, dans les accès à un parking souterrain, en canopant les promenades le plus possible mais sans verdir en tout. Cette végétalisation venue « à l’appui », non première dans la conception mais solidaire de celle-ci, c’est son principe encore qui définit la subtile maison de Bat Tràng aux façades perforées conçue par Vo Trong Nghia Architects (VTN), en un milieu tropical très exposé à la chaleur et aux pluies brutales. Les murs de briques de céramique en claire-voie de cette habitation voient chaque ouverture, ménagée dans ses flancs, occupée par des végétaux qui viennent gainer la demeure comme un lierre servant de tampon thermique et de régulateur d’humidité. Ni ingénierie complexe ni archaïsme. Juste de l’ingéniosité et une parfaite compréhension du contexte.

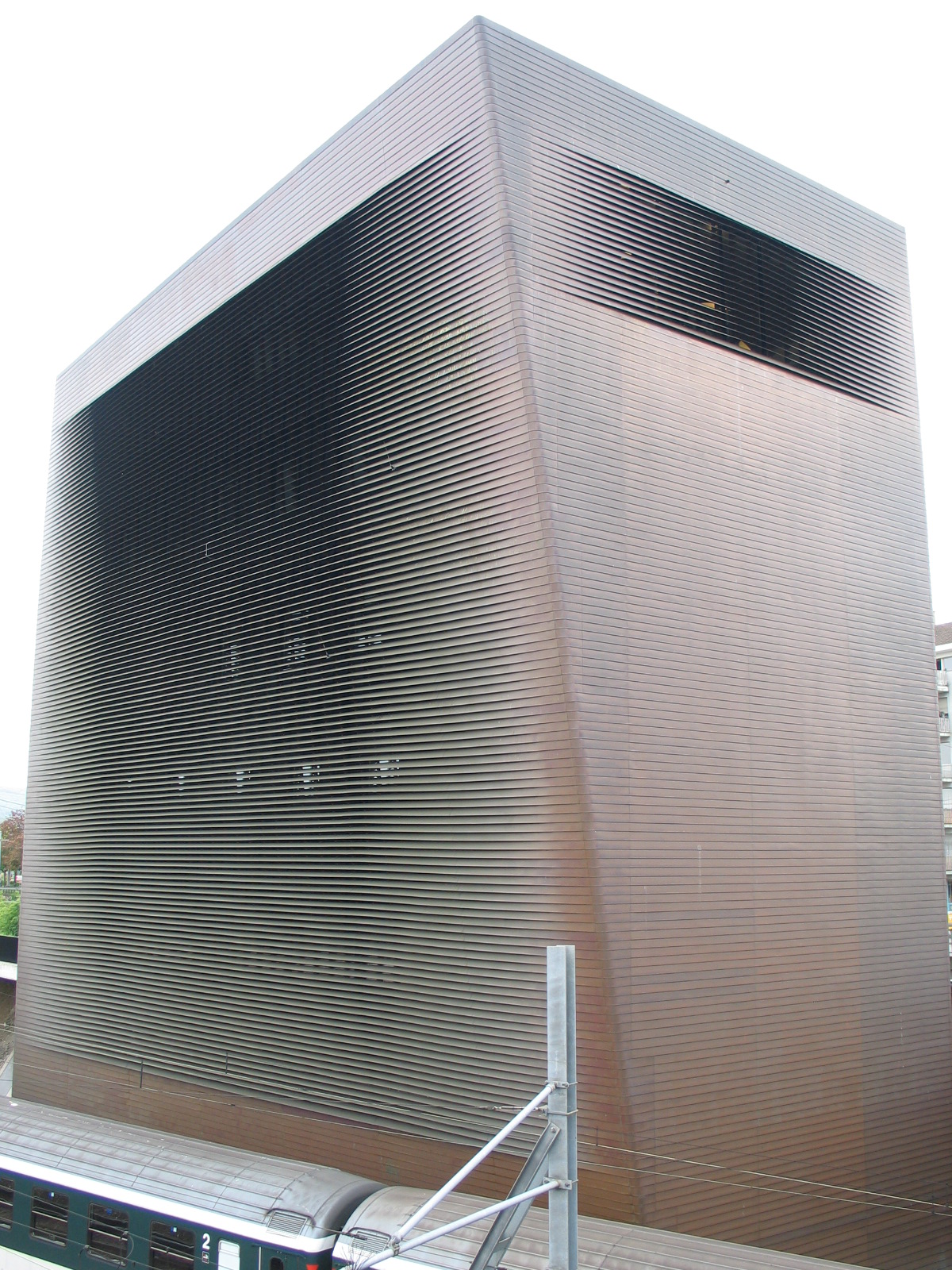

Végétaliser, pas forcément

Un rappel nécessaire : c’est entendu, on peut construire « vert » sans obligatoirement végétaliser. Deux exemples antinomiques. D’un côté, misant sur le végétal jusqu’à la saturation, citons la Touching Eden House que réalise à Singapour, en 2023, Wallflower Architecture + Design. Coincée dans un parc de bambous, cette luxueuse villa de larges dimensions exhibe sous l’espace d’un front vert ses murs tapissés de vignes et de plantes grimpantes, jusqu’à l’invasion. De l’autre côté, jouant le tout-technologique, matériaux high-tech et conception à faible empreinte carbone, jetons un œil sur le vaste Rob and Melani Walton Center for Planetary Health de l’université d’État de Tempe (Arizona) conçu par Grimshaw en collaboration avec Architekton et livré en 2022. Ce solide bâtiment en béton et fibre de verre aux airs fonctionnalistes, pour sa part, fait l’économie radicale du végétal et vise sur la ventilation (cour ouverte) et la gestion savante de la lumière (façonnage différentiel des panneaux de façade). Toutes les tactiques sont jouables, en l’occurrence militer pour le végétal de manière dogmatique ne signifie pas toujours être dans le coup.

Certains architectes, de la sorte, élargissent leur manière de voir les choses et de concevoir le bâti, s’extrayant en cela de cette culture du végétal si en phase avec les préoccupations écologiques actuelles. D’aucuns, par exemple, miseront sur le soleil, à l’instar d’un Koichi Takada avec sa Sunflower House (« Maison tournesol »), conçue pour l’Ombrie, en Italie : faible surface au sol, élévation sur plusieurs niveaux, forme circulaire, cerclage de disques orientables permettant la bonne gestion des flux solaires. En l’occurrence, l’on peut certes, comme s’y prend Hiroshi Nakamura avec l’agence NAP, enfoncer l’habitat dans le sol et renouer avec l’esprit du bunker souterrain invisible depuis la surface, ayant pris racine dans la terre comme de l’herbe et perclus dans une végétation généreuse. On peut aussi, en raison, demeurer plus mesuré. Le végétal pour bâtir « vert » ? Oui, mais alors sans obligation – parce que d’autres solutions existent et, parions-le, parce que bien d’autres encore sont à venir, alternatives.

Par Paul Ardenne

Photos : Cobe, Parc de l’Opéra, Copenhague, 2023 © Francisco Tirado

— Retrouvez l’article dans Archistorm 131 daté mars – avril 2025