Le matériau qui a le plus profondément marqué le XXe siècle est sans doute possible le béton armé. Parmi ceux que l’on pourrait juger secondaires, l’aluminium a lui aussi largement contribué à renouveler le potentiel plastique de l’architecture. Un premier ouvrage vient de lui être consacré.

Matériau léger, résistant, inoxydable et même recyclable, l’aluminium suscite l’intérêt des architectes dès le début du XXe siècle. Utilisé aux États-Unis comme élément de menuiserie (portes, garde-corps), il fait une entrée remarquée dans la Vienne sécessionniste avec l’agence du journal Die Zeit, mais surtout la Caisse d’épargne (1906), l’une et l’autre conçues par Otto Wagner : à l’extérieur comme élément constructif et décoratif pour les piliers d’entrée et la fixation des plaques de revê-

tement, à l’intérieur en parement, bouches d’aération et rampes où il remplace efficacement le bois ou le fer. C’est encore comme substitut du bois que l’architecte américain Francis Plym fait breveter un système de menuiserie métallique et fonde la compagnie Kawneer qui, à partir des années 1930, utilise majoritairement l’aluminium. La puissante firme Alcoa, qui finance la maison Aluminaire dessinée par Lawrence Kocher et Albert Frey (New York, 1931), crée surtout, en 1926 au Québec, avec l’architecte Harry B. Brainerd, la ville modèle d’Arvida pour loger les ouvriers de l’aluminerie. Promu au rang de matériau de construction à part entière avec la réalisation de murs autoportants, l’aluminium connaît un développement spectaculaire grâce à la généralisation des murs-rideaux. Avec le chrome ou le nickel, il est devenu, en architecture comme en design, l’expression de l’épure, de la légèreté et de la souplesse ; c’est pour ces qualités que des constructeurs tels que Richard Buckminster Fuller et Jean Prouvé en ont exploré toutes les possibilités.

Ferronnier de formation, spécialisé dans les structures et les façades légères, Prouvé utilise l’aluminium depuis les années 1930. Après-guerre, il amorce, avec ses Ateliers de Maxéville, un cycle de conception de panneaux préfabriqués qui a fortement marqué l’histoire de la construction. À Paris, rue La Pérouse (1948-1951), Raymond Gravereaux et Raymond Lopez le sollicitent pour le siège de la Fédération nationale du Bâtiment, dont les 126 panneaux de façade en alliage léger comprennent du papier d’aluminium froissé. Au siège de l’O.E.C.E, rue de Franqueville (Jean Démaret, 1948-1949), Prouvé réalise les cloisons intérieures, entièrement en aluminium cette fois. Ce matériau joue un rôle plus décisif encore dans les projets à destination de l’Afrique noire, à partir de 1947 : à la demande de Paul Herbé et Jean Le Couteur ou avec son frère Henri Prouvé, le constructeur travaille sur des équipements scolaires et surtout des maisons « tropicales ». Niamey et Brazzaville verront ainsi arriver les pièces aéroportées de ces objets conçus à la fois comme témoin et vitrine pour l’aluminium français ; le système se résume à un portique en acier et des façades entièrement en panneaux à double paroi d’aluminium. En 1958, Prouvé réalise la maison du Sahara, une tente en tôle d’aluminium plié qui, comme les autres, restera à l’état de prototype.

La variété des usages possibles de l’aluminium dans la construction a bâti en grande partie sa réussite après 1945 : il sert en effet à tous les éléments du bâtiment ou presque, de l’ossature aux menuiseries en passant par les panneaux de façades et les couvrements. Porte de Versailles à Paris, dans le périmètre du parc des Expositions, le palais des Sports (1959) est une première : la salle d’environ 5 000 places doit accueillir tous les types de spectacles, du théâtre à la boxe, sans entraîner de modification. Pour cela, Pierre Dufau et Victor Parjadis de Larivière reprennent en l’amplifiant le système du dôme géodésique, développé en 1952 par Richard Buckminster Fuller : sur un plan circulaire, la coupole autoportante en aluminium de 60 mètres (dite dôme Kaiser) est constituée de 1 100 panneaux en losanges, assemblés en étoile par six – une opération réalisée sur le chantier, par rivetage – avant levage de l’ensemble au moyen d’un mât. De son côté, Jean Dubuisson, qui considère la façade comme un produit industriel changeant au gré de l’évolution des techniques et des modes, a mené pendant trente ans une recherche sur la ligne et l’autonomisation de la façade, profitant de l’aluminium des menuiseries pour en souligner la verticalité. L’enjeu patrimonial est aujourd’hui important, car ces épidermes font l’objet, comme leur auteur l’avait prédit, de déposes presque systématiques dans ses immeubles de bureaux. Il est grand temps de mettre en œuvre les moyens de conserver certains des procédés issus de l’aluminium, plastiquement remarquables, telle la gamme de bardages Sculptura Panels, bacs emboutis en tôle au fort pouvoir d’évocation – le bac Luna a fait l’objet d’un film de Julien Donada en 2023.

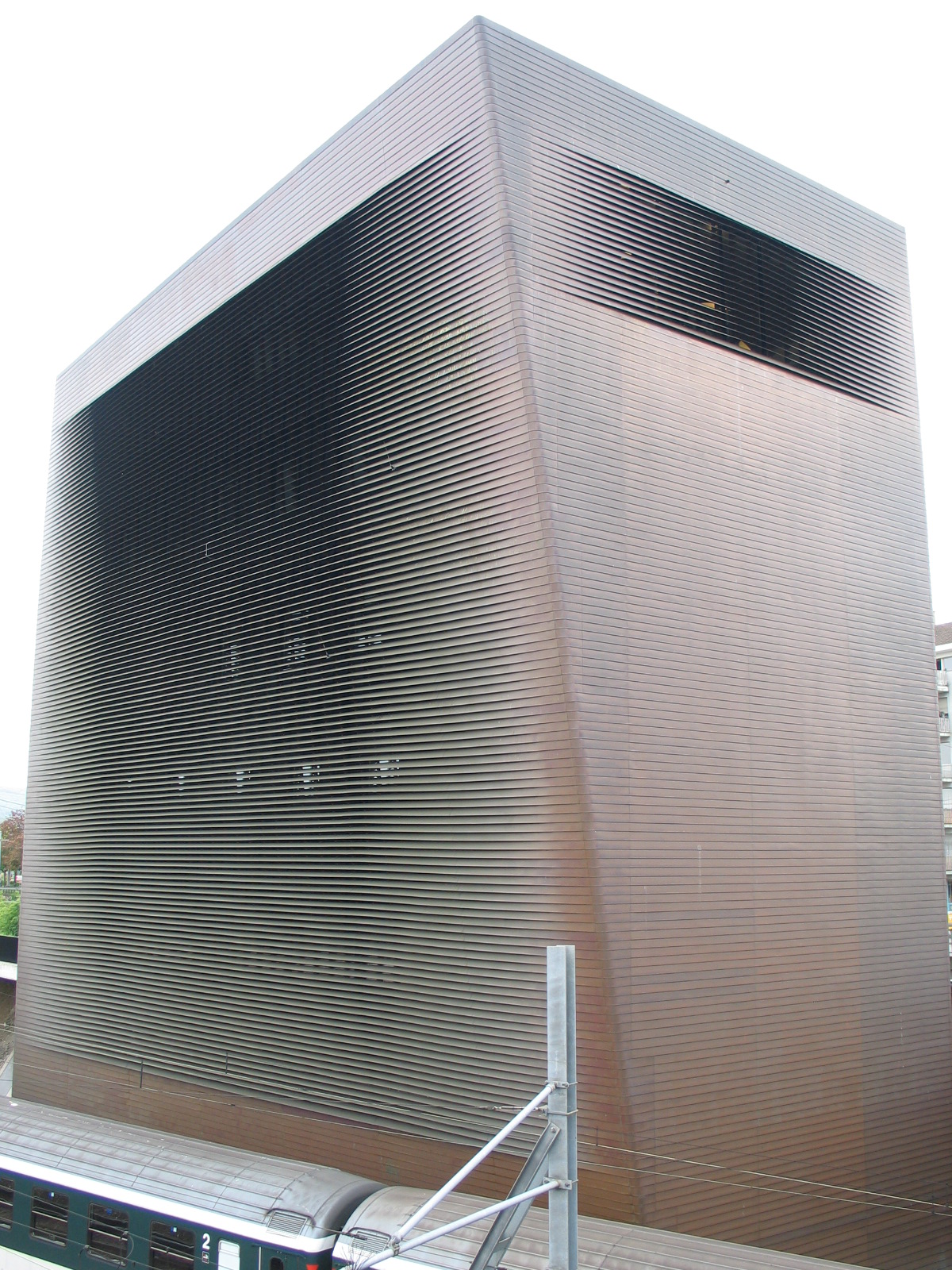

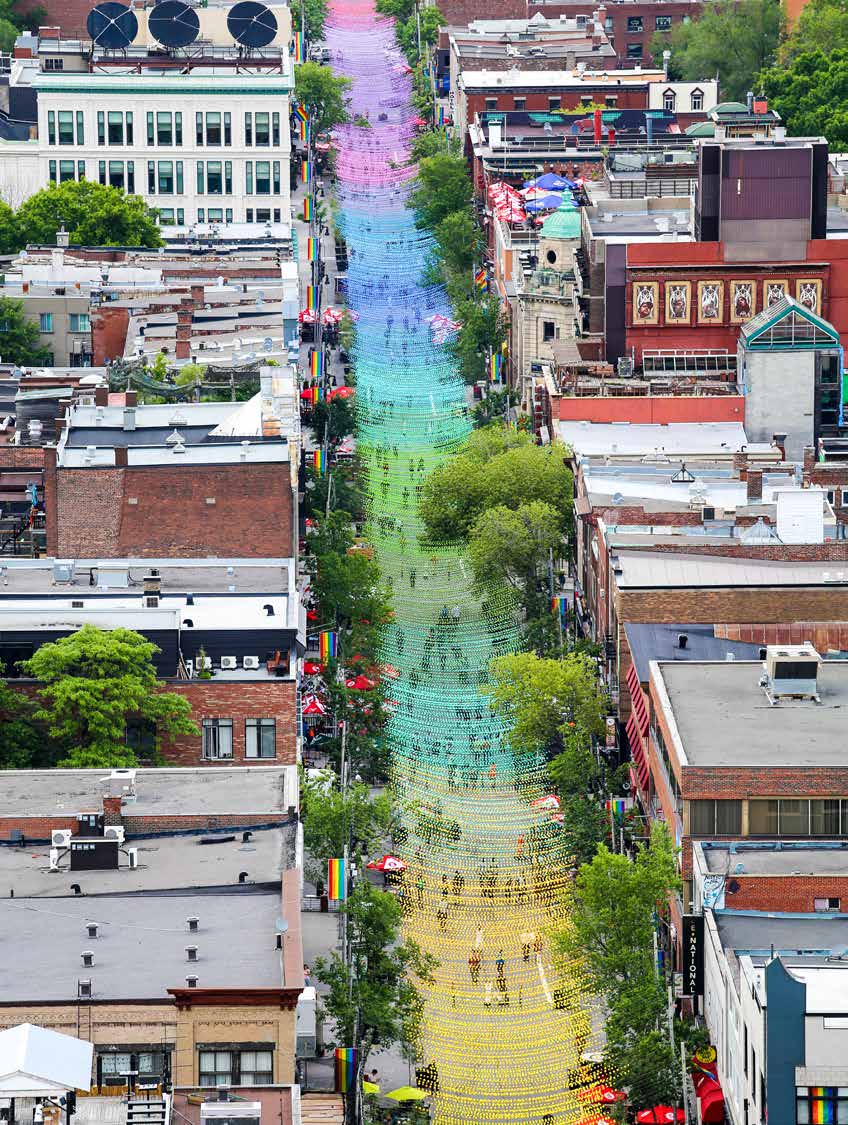

L’aluminium fait partie des métaux que l’on dit ductiles, dans la mesure où ils peuvent se déformer plastiquement sans se rompre. Il n’est pas le seul : le cuivre, le zinc, le titane, l’inox – qui n’ont pas les mêmes qualités structurelles –, participent depuis les années 1980 d’une large palette de matériaux de revêtement, auxquels il faudrait encore ajouter les matières plastiques. Le souci contemporain de continuité de l’enveloppe, la recherche d’effets de textures, de reflets ou de patine ont favorisé l’emploi de ces alliages souples, étanches – le zinc est d’abord utilisé pour les toitures – et dont la mise en œuvre autorise de nombreuses combinaisons. Massimiliano Fuksas dans plusieurs de ses projets français, notamment l’opération Candie Saint-Bernard à Paris (1993), mais encore Herzog & de Meuron avec le poste d’aiguillage de la gare de Bâle (1999), ont été parmi les premiers à exploiter ces types de revêtement. Le premier, comme un hommage à la grisaille des toits pari-

siens, recouvre d’une grande vague de zinc un complexe sportif et des logements ; les seconds subliment un programme sans qualité en l’habillant d’un manteau de cuivre et jouent sur la disposition des lames pour créer une multitude d’effets de volume et de couleur.

Par Simon Texier

Visuel à la une : © Herzog & de Meuron, poste d’aiguillage de la gare de Bâle, 1999

— Retrouvez l’article dans Archistorm 131 daté mars – avril 2025